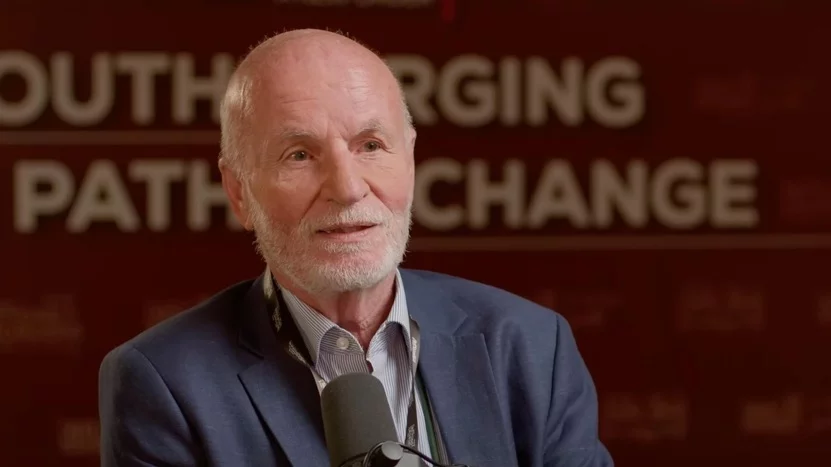

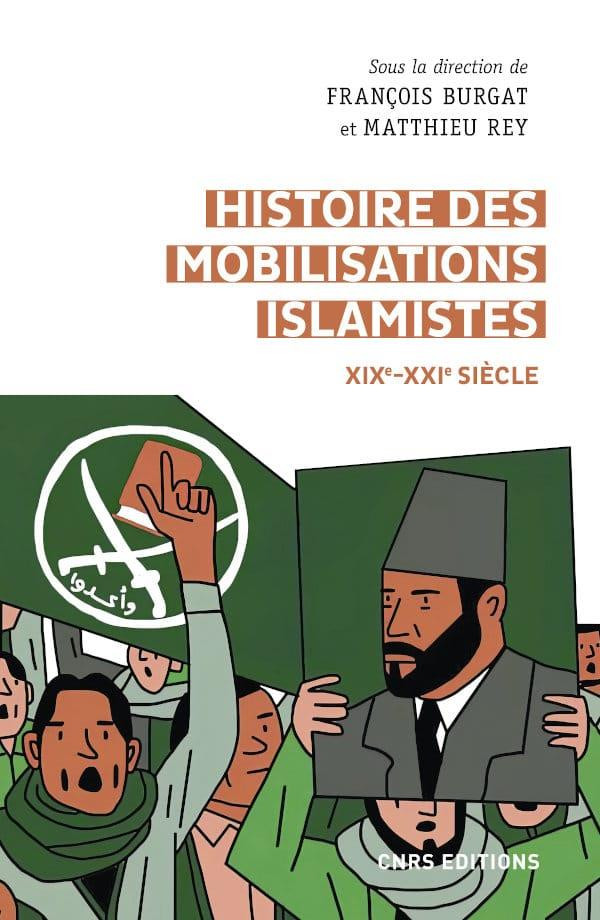

Pourquoi l’anti-frérisme fédère presque toute la gauche ? Dans un billet publié sur ses réseaux sociaux, le politologue François Burgat répond à cette question dans un texte à lire sur Mizane.info.

« Qu’est-ce qui fait que cet unanimisme « anti-Frères » englobe presque toute la gauche ? Comment se fait-il que Le Canard enchaîné évolue désormais, sur ce terrain, sur la même ligne que Le Figaro ou Valeurs actuelles ? »

« C’est une question essentielle. En peu de mots, pour user d’un exemple que j’estime particulièrement parlant, je dirais que les gauches françaises ont accepté qu’en Amérique latine des adeptes de la « théologie de la libération » concilient leur foi religieuse avec un engagement politique et que cela ne les empêche pas de demeurer respectables au regard des critères les plus universels.

Mais ils n’ont pas su faire le même effort vis-à-vis des acteurs politiques du monde musulman. Le bruyant petit groupuscule du Printemps républicain et la gauche vallsiste représentent l’aile la plus radicale de ce rejet émotionnel. Mais, dans leur profondeur, les autres strates de la gauche n’ont pas une posture substantiellement différente.

Un obstacle de principe

Le logiciel qui permettrait de réconcilier la gauche avec les acteurs de l’islam politique, ou avec les associations musulmanes françaises et européennes luttant sur le simple terrain de l’intégration citoyenne, n’a trouvé son équivalent que dans une toute petite frange politique, trotskyste d’abord, écologiste ensuite éventuellement, voire chrétienne (avec l’association italienne San Egidio), qui a entrepris depuis plusieurs années d’opérer cette jonction/réconciliation.

Mais pour les piliers de la gauche laïciste, c’est le temple du vieil anticléricalisme, dont le Canard enchaîné est l’un des gardiens intransigeants, qui tient lieu d’inamovible référence. L’appartenance religieuse musulmane est donc traitée en politique comme l’a été l’Église par les révolutionnaires de 1789 : comme obstacle de principe et absolu, incompatible avec toute forme de modernisation politique.

Or, dans le contexte de la décolonisation, le rôle de l’appartenance musulmane dans les identités politiques du « Sud » ne saurait en aucun cas être assimilé à celui d’accessoire de l’absolutisme monarchique qu’a été l’Église catholique sous l’ancien régime.

Un malentendu ravageur

Elle recèle au contraire une dimension banalement identitaire dont la mobilisation dans le monde musulman, dans ce contexte décolonial de rejet de l’hégémonie culturelle occidentale, joue un rôle absolument central et loin d’être seulement négatif.

Lorsque, en portant un voile, une femme musulmane affirme son « islamité », elle le fait certes pour des raisons religieuses intimes mais également en direction de son environnement non-musulman, comme une affirmation identitaire que l’anticléricalisme viscéral des anciens du Canard échoue complètement à entre-apercevoir.

Le malentendu est ravageur. En politique étrangère, c’est lui qui permet de discréditer la résistance palestinienne sous prétexte qu’elle serait trop « islamique ». En politique intérieure, c’est lui qui permet de disqualifier les revendications des Français qui luttent pour affirmer leur citoyenneté, sous prétexte qu’ils ne veulent pas dissocier leur combat de l’affirmation de leur croyance religieuse ».

François Burgat