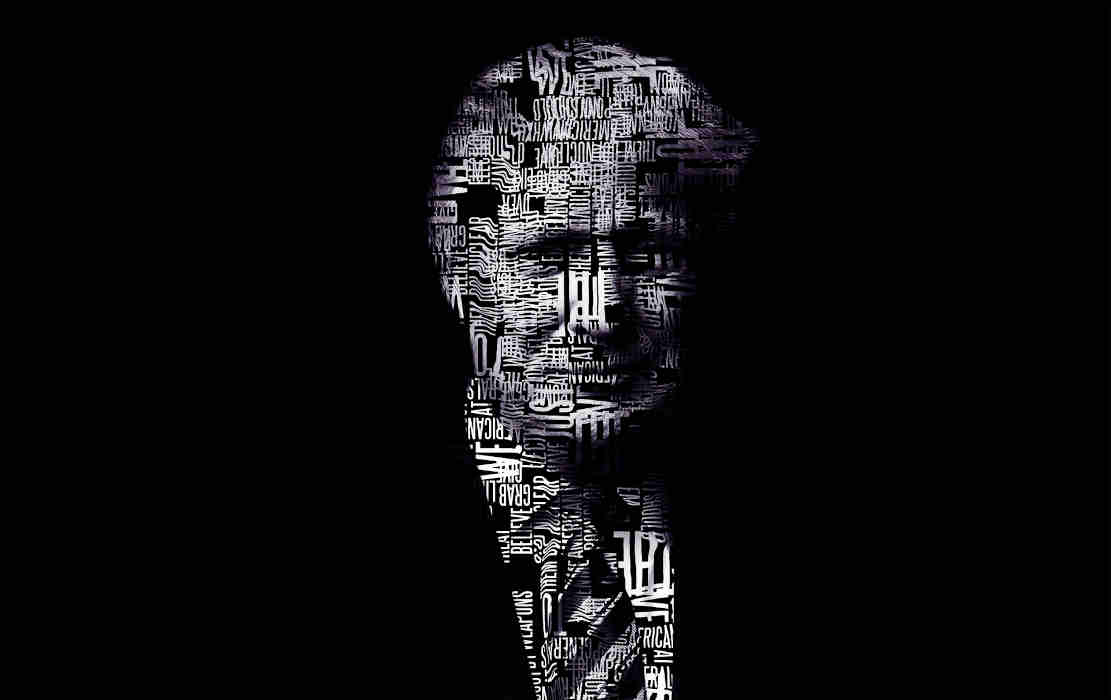

Donald Trump incarne la paradoxale victoire de la non-politique. À mi-chemin entre le héros randien et le simulacre baudrillardien, sa figure dissout les fondements traditionnels du pouvoir. Arslan Akhtar analyse et explore les racines philosophiques d’un phénomène qui révèle les impasses de la modernité.

Donald Trump, qui a été réélu à la présidence des États-Unis pour un second mandat quelques mois auparavant, continue de fasciner ses partisans autant qu’il scandalise ses adversaires, souvent pour les mêmes raisons : il est perçu comme un “non-politicien”, un homme extérieur au système, un acteur économique projeté dans le champ du pouvoir. Et, de fait, rien n’est plus vrai : issu de l’immobilier new-yorkais, il fit fortune dans la spéculation foncière, avant de se réinventer en vedette de la télé-réalité, où il transforma sa personnalité en marque commerciale.

Trump, à bien des égards, est une créature du capitalisme tardif, cette ère que Gilles Lipovetsky a appelée l’ère du vide : celle où le sens s’efface derrière le spectacle, où la réussite personnelle remplace la transcendance, et où le pouvoir n’est plus une institution, mais une performance. Son image médiatique condense les contradictions d’une époque où l’économie, la politique et la culture du divertissement fusionnent. Il incarne le néant actif d’un système qui, ayant tout absorbé, ne peut plus se produire que lui-même.

Trump, ou l’homme sorti d’un roman d’Ayn Rand

Dans cette perspective, Trump semble sortir tout droit de l’univers d’Ayn Rand, la philosophe russo-américaine qui fit de l’égoïsme une vertu et de la réussite économique une théologie. Née à Saint-Pétersbourg en 1905 dans une famille bourgeoise juive, Rand émigra aux États-Unis après la Révolution bolchévique. Après un passage à Hollywood comme scénariste, elle devint une romancière à succès avec The Fountainhead (1943, La Source vive) et Atlas Shrugged (1957, La Grève).

Ces deux œuvres condensent sa philosophie, qu’elle nomma “objectivisme” : une ontologie du capitalisme héroïque, où “l’individu créateur” (architecte, ingénieur, industriel) s’affirme contre la masse médiocre et les contraintes sociales. Pour Rand, la société est une fiction collective qui asservit les individus de génie. Ses héros (Howard Roark, John Galt) sont des Prométhées laïcs : ils ne reçoivent pas le feu des dieux, ils le volent. Leur éthique est celle de l’auto-affirmation, leur morale celle de la réussite.

Cette vision, que Rand théorisa comme la “vertu de l’égoïsme”, s’apparente à un darwinisme social : la vie est une arène, l’économie un jeu à somme nulle, où la victoire de l’un suppose la disparition de l’autre, intuition qu’on retrouve dans la théorie des jeux de John von Neumann, où la rationalité se définit par la conquête.

La culture populaire elle-même en a mesuré l’ambivalence : la série vidéoludique BioShock (2007) est une satire explicite de l’utopie randienne. Dans le jeu, un entrepreneur visionnaire nommé Andrew Ryan (anagramme transparent d’Ayn Rand) fonde une cité sous-marine, “Rapture” (terminologie chrétienne-évangéliste des fins des temps), où le marché et le génie individuel doivent triompher de toute morale collective. Mais l’utopie se transforme en cauchemar : livrée à la pure logique de la compétition et de l’orgueil, la cité s’effondre dans la violence gratuite et la folie collective. BioShock illustre ainsi le paradoxe randien : la liberté absolue, sans éthique ni limite, tourne inévitablement en autodestruction.

Le rationalisme de la domination

Trump, qui a souvent cité La Source vive parmi les rares romans qu’il ait lus, semble avoir absorbé cette mythologie sans en comprendre la dialectique. Chez lui, la “raison” randienne, principe d’autonomie et de rigueur intellectuelle, devient simple volonté de domination. Son rationalisme n’est pas celui du penseur, mais celui du prédateur. Là où Ayn Rand voulait fonder une métaphysique de la création, Trump ne retient que l’esthétique du pouvoir. Sa logique est simple : débattre non pour convaincre, mais pour vaincre ; parler non pour dire vrai, mais pour occuper l’espace symbolique.

Dans la démocratie libérale, le débat est censé désamorcer la violence ; il canalise la conflictualité dans le langage, transformant la lutte en délibération. Chez Trump, c’est l’inverse : la parole redevient une arme, la discussion un ring. Il n’argumente pas ; il attaque. Le langage n’est plus médiation, mais démonstration de force. C’est là qu’il incarne, presque malgré lui, l’esprit randien : le refus de la négociation comme faiblesse, la conviction que le monde appartient à ceux qui osent s’en emparer. Trump est un héros randien vidé de sa substance intellectuelle, un John Galt réduit à son instinct vital. Il ne produit rien ; il se produit. Il n’impose pas d’idées, mais une présence. Ce qu’il vend, ce n’est plus un immeuble ou un programme : c’est un mythe, celui de l’homme qui triomphe par sa seule volonté.

Carl Schmitt ou la politique contre la politique

Carl Schmitt fut l’un des penseurs politiques les plus controversés du XXᵉ siècle. Juriste allemand, il collabora un temps avec le régime national-socialiste, ce qui entache durablement sa mémoire. Mais réduire Schmitt à sa biographie serait passer à côté d’une œuvre intellectuelle d’une puissance rare, encore étudiée, citée et débattue. Il a, plus que quiconque, pensé la crise du politique dans la modernité libérale.

Selon lui, le libéralisme, en prétendant abolir le conflit, remplacer la décision par la procédure et la guerre par le droit, a neutralisé le politique. L’obsession du consensus, l’idéal du débat parlementaire, la technocratie administrative : tout cela, pour Schmitt, est une manière d’expulser le tragique de la vie collective. La modernité, disait-il en substance, veut des gouvernements sans souverains, des lois sans décision, des hommes sans ennemis. Mais la politique, dans son essence, naît du conflit : elle repose sur la distinction de l’ami et de l’ennemi. Là où cette distinction disparaît, le politique se dissout dans la morale, et la morale dans l’économie. Autrement dit : lorsque la société prétend n’avoir plus d’ennemis, elle n’a plus non plus de politique, seulement des intérêts.

Sous cet angle, Trump apparaît comme une figure profondément schmittienne, mais d’une manière paradoxale, presque ironique. Par sa non-politique, il dépolitise tout autant qu’il politise. Il ne rend pas au politique sa gravité, il en fait un genre de spectacle. Trump a transformé la conflictualité politique, que Schmitt voyait comme le cœur du réel, en divertissement permanent. Il ne supprime pas la distinction ami/ennemi, il la caricature : d’un côté, “les vrais Américains” ; de l’autre, “les médias menteurs”, “les élites”, “les Mexicains”, “la gauche radicale”. Mais cette désignation de l’ennemi n’a plus de dimension existentielle : elle est purement scénographique.

En apparence, Trump réintroduit le tragique, en réalité, il le parodie. Là où Schmitt voyait dans la décision souveraine l’expression du pouvoir politique, Trump substitue à la souveraineté le spectacle de la décision. Il ne gouverne pas, il met en scène le fait de gouverner. Il ne tranche pas, il agit. Et dans un monde saturé d’images, ce simulacre suffit : la représentation devient l’action.

Ainsi, Trump n’est pas l’héritier de Schmitt, mais son ironie. Le juriste allemand voulait redonner au politique sa gravité métaphysique ; Trump, lui, le ramène à la surface des écrans. Le premier pensait la souveraineté comme la capacité d’affronter l’exception ; le second l’a réduite à la provocation permanente. En un sens, il a réalisé l’utopie libérale que Schmitt redoutait : une société où la politique elle-même est devenue un produit de consommation. Car dans le capitalisme tardif, tout se transforme en marchandise, même la guerre, même le désaccord, même la haine. Trump vend le conflit comme on vend un spectacle : il convertit la peur en slogan, la division en audience, l’hostilité en capital symbolique. La politique devient ainsi un genre populaire, un mélange de “stand-up” comique et de télé-réalité, où l’électeur n’est plus un citoyen, mais un spectateur.

Ce que Schmitt redoutait, la confusion du politique et de l’esthétique, trouve ici son apogée. Trump fait de la politique une performance : une forme de consommation émotionnelle où chaque scandale devient un épisode de série. Et c’est là, sans doute, sa victoire postmoderne : il ne détruit pas le politique, il l’absorbe. Le monde selon Trump n’a plus besoin d’idéologie : il lui suffit d’une mise en scène du pouvoir, continue, hypnotique, vide et fascinante.

Baudrillard ou Trump le spectaculaire

Puisque nous avons évoqué le postmodernisme et le spectacle, il est impossible de ne pas convoquer Jean Baudrillard. Héritier critique de Guy Debord, il fut l’un des rares à comprendre que la société de consommation n’est pas seulement une économie du désir, mais une économie du signe.

Debord, dans La Société du spectacle (1967), avait déjà diagnostiqué la mutation du capitalisme : la production matérielle, disait-il, cède désormais la place à la production d’images. Les objets ne sont plus seulement faits pour être utilisés ou possédés, mais pour être vus. La marchandise devient signe, le signe devient marchandise, et la vie sociale elle-même s’organise autour de sa propre représentation. Ce que nous consommons, ce n’est plus le réel, mais le spectacle du réel.

Baudrillard pousse ce diagnostic à son extrême. Pour lui, la société postmoderne ne se contente plus de mettre en scène la réalité : elle la remplace. L’information, la publicité, la télévision et aujourd’hui les réseaux sociaux ont créé un univers où les représentations ne renvoient plus à rien d’extérieur. Le simulacre ne cache pas la vérité : il cache qu’il n’y a plus de vérité à cacher. Le monde ne ment plus, il imite. Le signe, détaché de tout référent, flotte librement, produisant ce que Baudrillard nomme l’hyperréel : une réalité plus vraie que la réalité, un univers d’images autonomes, auto-suffisantes, où le réel et sa fiction deviennent indiscernables.

Dans cette perspective, Trump apparaît comme une figure parfaitement baudrillardienne. Il n’est pas le produit d’une idéologie, mais celui d’une logique médiatique totale. Il n’incarne pas une idée : il incarne l’incarnation elle-même. Sa personne est une image qui ne renvoie à rien d’autre qu’à elle-même, un autoportrait du vide. Son empire immobilier, ses apparitions dans la téléréalité, ses campagnes saturées de slogans, tout cela compose une esthétique de l’hyperréel : un monde où l’homme d’affaires et le personnage public se confondent, où l’image finit par précéder l’événement.

Trump ne simule pas le pouvoir : il est le pouvoir comme simulation. Il ne gouverne pas, il met en scène le fait de gouverner ; il ne ment pas, car mentir suppose encore l’existence d’une vérité à déformer. Il évolue dans un espace où l’image suffit : où apparaître, c’est être, et où être, c’est déjà disparaître dans le flux des signes. Il est la conséquence logique d’une civilisation qui, ayant tout transformé en marchandise, finit par transformer le réel lui-même en produit dérivé.

Si Debord avait parlé de la “société du spectacle”, Baudrillard, lui, aurait parlé avec Trump d’une société de la simulation totale : le spectacle sans coulisses, le simulacre devenu substance. Trump, c’est la politique quand elle se rêve en télévision, la souveraineté devenue “show”, le chef d’État transformé en “star system.” Il est, en ce sens, l’ultime triomphe de l’Amérique : celle qui, n’ayant plus de vérité à dire, choisit de se mettre en scène et de croire à son propre rôle.

Un point de vue musulman

Ces lignes pourraient sembler hostiles à Trump, mais ce n’est vrai que si l’on demeure prisonnier du cadre moderne. Si, à l’inverse, on adopte un regard musulman sur l’histoire, ce qu’incarne Trump devient presque providentiel : une annulation du politique par le politique lui-même.

Sous son apparence grotesque, le trumpisme met à nu la fiction centrale de la modernité : la fétichisation du politique comme substitut du sacré. Depuis deux siècles, la démocratie libérale a reconstruit sa propre théologie : celle du citoyen souverain. Dieu ayant été déchu, l’homme a pris sa place, mais dans une forme paradoxale : non plus comme croyant, mais comme électeur. Privé de transcendance, isolé par le consumérisme et la dissolution des repères communautaires (famille, religion), l’individu moderne retrouve un simulacre de pouvoir à travers l’acte électoral. C’est là la ruse du système : l’atomisation sociale est compensée par la participation politique.

Chaque individu, dépossédé de sa fonction spirituelle, se voit réinvesti d’une mission civique : voter, choisir, déléguer. C’est ce que Schmitt appelait la “théologie politique” de la modernité : la souveraineté de Dieu transférée à l’homme abstrait du contrat social. De là découle l’angoisse des régimes démocratiques face à l’abstention ou au vote blanc. Ce ne sont pas des symptômes d’indifférence, mais des actes de désacralisation : ils refusent de communier dans le rituel civique. Ne pas voter, c’est refuser de participer à la liturgie moderne du suffrage universel, celle qui remplace la prière par l’urne et la foi par le bulletin. C’est pourquoi la démocratie ne peut pas tolérer son propre silence : elle a besoin que le peuple parle pour continuer d’exister, même si ce peuple ne dit plus rien.

Trump, lui, renverse tout cela. En transformant la démocratie en spectacle, il la révèle à elle-même. En la ridiculisant, il l’achève. Il ne s’oppose pas à la démocratie : il la pousse à sa logique ultime, celle où la représentation devient pure comédie, où le citoyen n’est plus un souverain, mais un figurant sur la scène du pouvoir. Trump annule la politique par la politique, de même qu’un virus détruit son hôte en reproduisant sa structure. Il annule la démocratie par la démocratie, en exposant son caractère performatif, théâtral, presque liturgique.

Le citoyen moderne, qui se croyait souverain, se découvre alors trapéziste : suspendu dans le vide, tournoyant entre deux discours, acclamé par la foule mais sans filet métaphysique… si la démocratie est un cirque, comme le démontre le trumpisme, l’électeur est donc, par défaut, un bouffon (…mais de quel roi ?). L’électeur croit participer, mais il ne fait qu’applaudir le spectacle de sa propre dépossession. Et Trump, personnage randien devenu acteur de sa propre fiction, ne fait que prolonger ce carnaval : il montre que le pouvoir n’a plus de fondement, qu’il ne tient que par le vertige de la mise en scène.

Pour le croyant musulman, cette comédie du politique n’est pas scandaleuse : elle est révélatrice. Elle confirme ce que l’Islam enseigne depuis toujours : qu’il n’existe qu’une seule souveraineté véritable, celle de Dieu. Là où la modernité divinise l’homme, le spectacle trumpien dévoile la vanité de ce culte. En vidant la politique de son sérieux, il prépare peut-être le terrain pour un retour du sens, celui qui vient d’au-delà du monde.

Trump, dans son absurdité, devient ainsi le symptôme théologique de la fin de la modernité : il montre que, lorsque l’homme s’autoproclame dieu, il finit par jouer son rôle devant des caméras, et par y croire lui-même. Sa politique du vide, en annulant la politique, ouvre paradoxalement la possibilité d’un réveil spirituel : celui où, au cœur du vacarme démocratique, le croyant entend de nouveau la seule voix qui ne ment pas, celle de l’unique Souverain.

Arslan Akhtar