Et si des gens ordinaires pouvaient, en toute bonne foi, faire souffrir autrui simplement parce qu’on leur a dit de le faire ? C’est la question troublante que Stanley Milgram a posée dans une expérience devenue légendaire. Entre psychologie, morale et obéissance, retour sur une étude aussi célèbre que dérangeante.

À première vue, rien de bien inquiétant. En 1961, Stanley Milgram, psychologue à l’université de Yale, publie une annonce dans un journal pour recruter des volontaires. La tâche ? Participer à une expérience sur les effets de la punition sur l’apprentissage. En échange d’une modeste rémunération, les participants vont vivre une heure… qu’ils n’oublieront jamais.

Dès leur arrivée, on leur présente deux rôles : « enseignant » et « élève ». En réalité, le tirage au sort est truqué. Le volontaire est toujours l’enseignant ; l’élève, un comédien complice. La mission semble simple : faire mémoriser des paires de mots à l’élève. À chaque erreur, l’enseignant doit lui administrer une décharge électrique… de plus en plus forte.

Le choc : une illusion, mais la réaction bien réelle

Le dispositif est impressionnant : un pupitre avec des manettes allant de 15 à 450 volts. Des avertissements comme « Attention : choc dangereux » accentuent la tension. Si les chocs sont fictifs, le participant l’ignore. L’élève simule la douleur : gémissements à 75 volts, cris à 135, hurlements à 270, silence complet à 300.

À côté du volontaire, un homme en blouse grise, calme et autoritaire, incarne l’expérimentateur. Il rassure, pousse à continuer, et assène des phrases devenues célèbres :

« Veuillez continuer, s’il vous plaît. »

« L’expérience exige que vous continuiez. »

« Il est absolument indispensable que vous continuiez. »

« Vous n’avez pas le choix, vous devez continuer. »

Jusqu’où iriez-vous ?

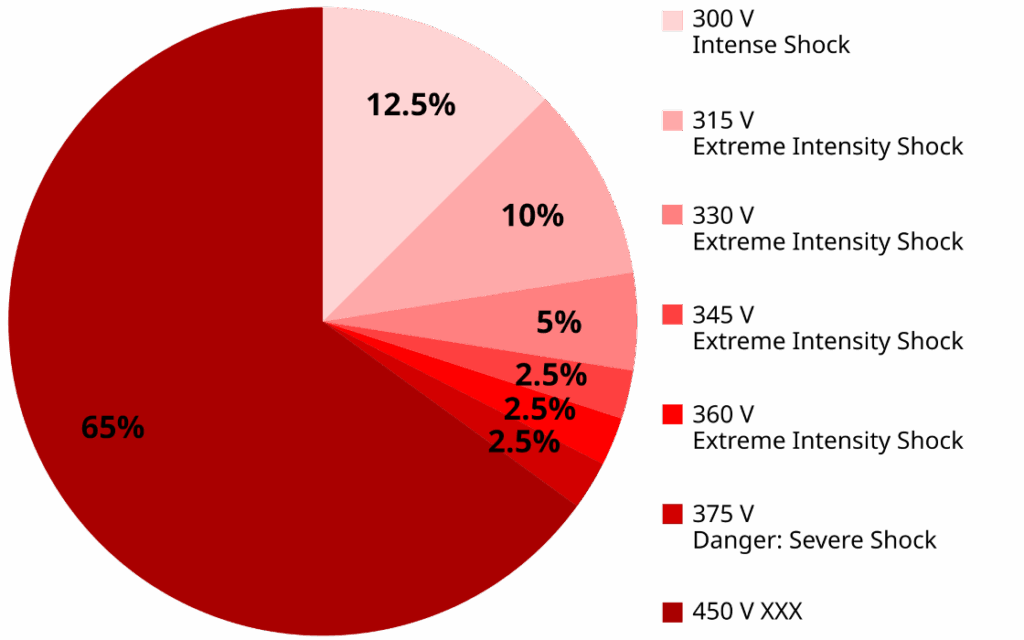

À la surprise générale, près de 63 % des participants sont allés jusqu’au bout, infligeant (du moins le croyaient-ils) les 450 volts maximum. Et cela, malgré les cris, les supplications et les protestations. Tous n’ont pas obéi sans réfléchir : certains tremblaient, transpiraient, riaient nerveusement, hésitaient… mais la plupart ont cédé à la pression.

Ce résultat contredisait totalement les prévisions. Des psychiatres interrogés en amont avaient estimé que moins de 0,1 % des sujets iraient jusqu’au bout. Un gouffre.

Pourquoi obéit-on ? Milgram propose une explication

Dans son ouvrage Soumission à l’autorité (1974), Milgram analyse en profondeur ce phénomène. Selon lui, l’homme passe d’un état autonome à un état agentique : il devient l’exécutant d’une volonté étrangère, perdant son sens de la responsabilité. Il n’agit plus en son nom, mais au nom de l’autorité.

Autre facteur : la tension intérieure. Le sujet, tiraillé entre sa conscience morale et l’obéissance, tente de réduire son malaise sans désobéir. Il justifie, minimise, détourne le regard, ou rit nerveusement. Ce n’est que lorsqu’aucune échappatoire ne fonctionne qu’il finit par refuser d’obéir.

Une résonance historique et humaine

Milgram a conçu cette expérience dans un contexte particulier : les procès des criminels nazis, notamment celui d’Adolf Eichmann, l’ont marqué. Comment des gens « normaux » ont-ils pu participer à l’Holocauste ? Était-ce une cruauté innée, ou la force de l’autorité ? Il rejoint en cela les idées d’Hannah Arendt sur la « banalité du mal ».

Mais Milgram ne s’arrête pas à l’Allemagne nazie. Il cite aussi des exemples américains : la guerre du Viêt Nam, l’esclavage, l’internement des Japonais-américains. Même dans une démocratie, l’obéissance peut conduire à l’inhumain.

Variantes, répliques et critiques

Milgram n’a pas mené une seule expérience, mais 19 variantes, jouant sur la distance, l’autorité ou l’environnement. Dans certains cas, le taux d’obéissance grimpe à 92 %. Dans d’autres, il chute à 10 %. Le contexte, donc, joue un rôle majeur.

L’expérience a été reproduite dans de nombreux pays. En 2009, une version télévisée française (Le Jeu de la mort) a même montré un taux d’obéissance supérieur : 81 %. Cette fois, c’est une animatrice, et non un scientifique, qui jouait le rôle de l’autorité.

Mais l’expérience de Milgram a aussi essuyé des critiques éthiques : tromper les participants, leur infliger un stress psychologique intense, manipuler les résultats… La psychologue australienne Gina Perry a notamment pointé des écarts au protocole et une sélection orientée des données.

Un héritage toujours brûlant

Malgré tout, l’expérience de Milgram reste une référence. Elle est enseignée dans les cours de psychologie, sociologie, philosophie. Elle pose une question essentielle : jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour obéir ? Et surtout, que pouvons-nous faire pour ne pas obéir aveuglément ?

Une réponse

Je pense en lisant votre article à La série « le prisonnier « diffusée en France sur l ORTF dans les années 67 ou 68 dont je me souvient très bien et aussi à un livre dont on m avait souvent parlé mais que je n avais pas lu qui a été traduit quasiment dans toute les langues et qui a eu un succès phénoménal « le meilleur des mondes « , sans même le lire dans son intégralité est à mon sens la description d un monde sans âme , un monde sans humanité , un monde déshumanise complètement même désintègre, ou en phase de désintégration .

Pour ma part , ce monde là est le pire des mondes et non le meilleur . Un peu comme le monde imaginé par Walt Disney , Tim Burton dans « Edward aux mains d argent « et dans « les noces funèbres « nous fait entrevoir ce qu un monde soi disant « parfait « ou tout serait bien rangé et bien surveillé et scruté et absolument plus aucune liberté de penser ou d agir ou de dire ou d exprimer la moindre émotion ou le moindre désaccord ou la liberté ne serait donné qu à une élite , une secte , une « intelligentsia fictive à l ego surdimensionne « qui ne serait en fait qu une dictature ( le mauvais œil ou le troisième œil , l œil du cyclope )

L oeil qui voit tout est celui de DIEU , aucun homme ne peut d une manière ou d une autre s octroyer son unique et sans contrefaçon possible « pouvoir absolu « malheureusement certains humains se prennent pour des dieux seulement parce qu ils ont « le pouvoir de contrôler « et de contraindre l humanite à l obéissance pour étendre leur pouvoir « démoniaque « et « maléfique «