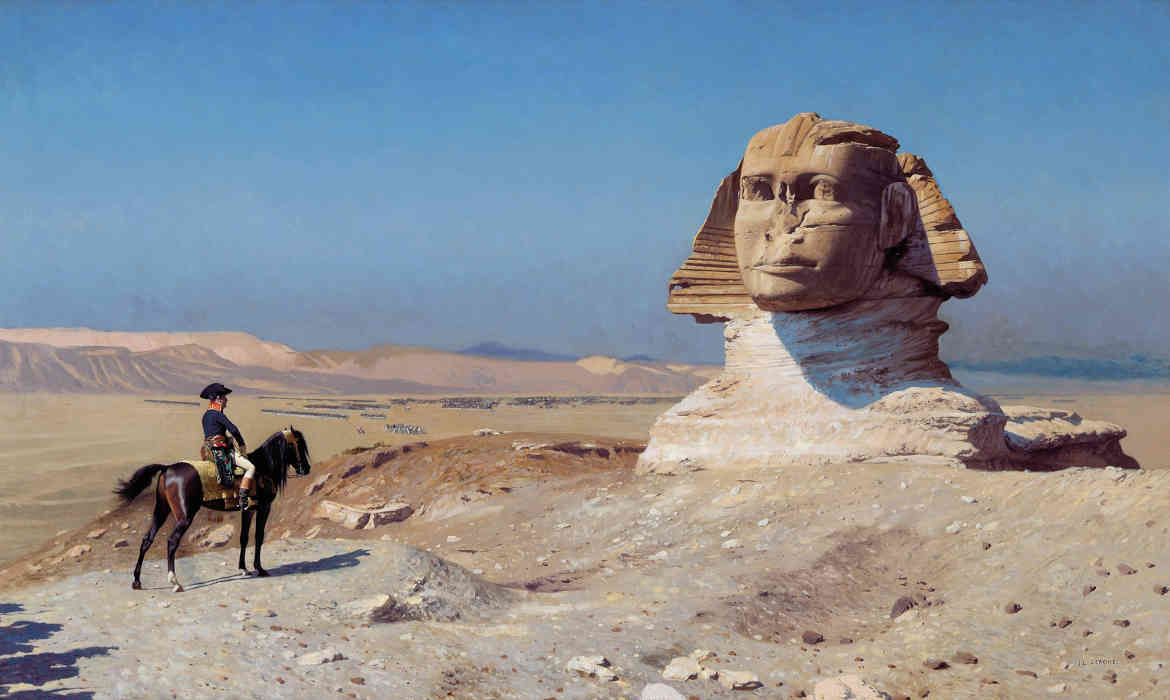

C’est un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre : Napoléon était-il musulman? Islamophile ? Ou a-t-il feint cette admiration pour l’islam ? Ancien diplomate et écrivain, Louis Blin tranche définitivement la question dans un article exclusif à lire sur Mizane.info.

Que penser du seul dirigeant français de l’histoire à avoir prononcé publiquement la profession de foi musulmane, à l’avoir même écrite et signée à maintes reprises ? D’un général en chef voulant « établir un régime uniforme fondé sur les principes de l’Alcoran, qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls faire le bonheur des hommes » ? D’un ancien chef d’État déclarant en toute conscience et indépendance d’esprit que « la religion de Mahomet est la plus belle », qu’il « aime l’islam, vénère le Prophète, respecte le Coran » et qu’il « aime mieux la religion de Mahomet. Elle est moins ridicule que la nôtre »[1] ? Comme prononcer la shahāda devant un ouléma musulman sans contrainte vaut conversion à l’islam, une conclusion irréfutable fait de Napoléon un converti. Révulsée par une telle assertion, l’historiographie dominante y voit au mieux une adhésion de façade, au pire une farce. Ceux qui prennent, à l’inverse, la formule au pied de la lettre, ont beau jeu de se considérer plus respectueux de la parole de l’Empereur que ses interprètes embarrassés. Les musulmans peuvent le considérer à juste titre comme un des leurs, suivant un entendement littéral de ses écrits et déclarations, en Égypte comme en exil à Sainte-Hélène.

N’en déplaise à un sens commun européen marqué en l’occurrence par le déni d’une réalité dérangeante, Napoléon considérait l’islam comme la meilleure des confessions. Pourquoi se défier de sa profession de foi réitérée ? Il s’est exprimé avec suffisamment de clarté et de manière récurrente sur l’islam dans la Cité pour que se dégage un consensus sur ses positions en la matière, si raison prévaut.

Napoléon aurait-il manipulé l’islam pour neutraliser les Égyptiens ? Ses jugements sur cette confession à Sainte-Hélène tendent à accréditer sa sincérité à leur égard. Il n’est plus alors question de construction identitaire d’un jeune général en quête de nouvel ordre social, ni de convaincre un entourage où ne figure plus aucun musulman. C’est en plénitude de ses moyens intellectuels qu’il affirme sa préférence pour cette religion. L’homme d’État mûri par une expérience sans pareille, y compris des relations avec le monde musulman, livre le fond de sa pensée. Il proclame à la postérité la supériorité de l’islam, avec le regret sous-jacent qu’il n’ait pas pu accorder l’acte à la parole plus tôt à cause de sa charge officielle et délaisser le catholicisme. Il n’a plus rien à gagner en le louant, bien au contraire si l’on songe à l’incompréhension dont la plupart de ses contemporains ont entouré son admiration pour la confession musulmane, mais aussi à la désaffection populaire qu’il affronte alors. Impossible donc de taxer d’opportunisme des propos qui confirment son tropisme musulman égyptien. La thèse du bonimenteur opportuniste s’écroule.

Une fois établie son admiration pour le Prophète et la Cité musulmane égyptienne, on peut s’étonner du rejet épidermique provoqué chez la plupart par la simple évocation d’un Napoléon musulman. Lui dénier toute sincérité en la matière, tout en admettant son catholicisme – pourtant sujet à caution –, mène à une impasse logique. Comment être sélectif là où Napoléon ne l’était pas, sans ternir son souvenir ? Mais s’accommoder d’une telle perspective va à l’encontre de siècles de défiance au sein desquels l’Empereur fait figure d’intrus. Il ne s’agit plus de l’alliance politique de François Ier avec les Ottomans, mais bel et bien d’une empathie récurrente et croissante au fil des ans, en toute connaissance de cause. C’est là que le bât blesse. Si Napoléon avait épousé la foi de l’islam tout en se démarquant de sa culture, son entourage, puis sa postérité, auraient peut-être admis cela comme un épiphénomène. Mais c’est l’ordre social musulman et, de surcroît, arabe, qu’il a préféré, ce qui met sur la sellette non seulement le catholicisme, mais aussi la société française.

Faut-il croire Napoléon, sauf quand il parle d’islam ? Faire de lui un musulman tartufe et un catholique sincère, donc un hypocrite quand cela nous arrange ? N’est-il pas curieux que ses admirateurs le prennent pour un affabulateur, acceptant peut-être que mentir au sujet de cette confession reviendrait à commettre un péché véniel ? Napoléon était conscient de la faiblesse de sa religiosité, la même qui le faisait hésiter à communier à la messe, deux attitudes dont on ne peut pas conclure une hypocrisie totale sans inclure nombre de fidèles à la foi incertaine.

Repousser la perspective d’un Napoléon musulman trahit un état d’esprit semblable à celui qui faisait du converti un renégat et considérait donc l’islamité et la francité comme incompatibles. La laïcité a tiré la France de ce schéma en ouvrant toutes les fonctions, y compris régaliennes, aux citoyens quelle que soit leur confession, en théorie si ce n’est dans les faits. Bonaparte a créé un précédent en confiant le commandement d’une armée à un converti, le général Menou. Un chef d’État musulman n’a rien d’incongru dans la perspective émancipatrice ouverte par la Révolution. S’accommoder de la part musulmane de Napoléon ne revient donc pas à minimiser sa stature. Cela la rehausse, si l’on y voit un exemple d’ouverture à la diversité et un modèle d’assimilation.

Cette indépendance d’esprit de veine humaniste, qui ajoute à sa gloire, s’est toutefois avérée en avance sur son temps et demeure telle sur le nôtre, puisqu’encore incomprise. La reconnaître aujourd’hui servirait l’intégration nationale et rapprocherait la France des pays musulmans. Accepter son islamophilie atténuerait les critiques de ses détracteurs en faisant la part de ses convictions et de sa pratique, malheureusement contradictoires. Ses contemporains peinèrent à l’admettre et sa postérité la refuse.

La mémoire napoléonienne est surtout célébrée à droite de l’échiquier politique français. Nombre de conservateurs se réclament paradoxalement d’un Empereur qu’ils ne savent pas chantre de l’islamophilie. Une consultation de l’Internet montre que beaucoup de musulmans francophones mettent, à l’inverse, celle-ci en exergue. Que ces camps opposés revendiquent tous deux sa postérité pourrait faire de lui un rassembleur. Ceux qui rejettent l’un comme l’autre au nom d’une laïcité militante accentuent les passions autour d’une histoire instrumentalisée par les enjeux identitaires de l’heure. Le grand homme demeure au centre d’une bataille des mémoires.

L’intelligentsia anti-impérialiste qui a façonné la pensée politique arabe contemporaine, des nationalistes arabes aux islamistes, s’offusque, pour sa part, que l’on célèbre Bonaparte comme l’accoucheur de l’Égypte moderne et de l’accès du monde arabe à la modernité. Elle stigmatise le fossé entre sa parole et ses actes. Guère disposée à admettre qu’un dirigeant européen aussi prestigieux apprécie sincèrement les Arabes et l’islam, elle dénonce la contradiction entre ces sentiments et la conquête d’un pays islamique par la force, comme si celle-ci différait par nature des guerres menées par d’autres musulmans. C’est mélanger morale et appartenance religieuse. La litanie de massacres perpétrés par des musulmans sur leurs coreligionnaires, parfois pires que ceux de Bonaparte, ne les rend pas pour autant hérétiques, d’autant plus que l’islam ne prévoit pas d’excommunication. L’ambition ne joue pas sur le registre religieux. D’autre part, « le sang qui souille les hommes ne tache pas l’idée », écrivait Lamartine évoquant la distance entre les principes de la Révolution et la réalité[2] : les violences infligées aux Arabes et aux musulmans par Bonaparte disqualifient sa politique, mais pas son estime à leur endroit. Ces intellectuels arabes rejoignent curieusement les admirateurs occidentaux de l’Empereur quand ils le moquent en apostat comédien.

Poser la question en termes d’opposition manichéenne entre islam et christianisme la place dans une impasse. On exige de Napoléon qu’il choisisse son camp, lui qui prétendait les réunir. La culture française le permettait alors, elle ne l’admet plus de nos jours. Une telle attitude révèle une double incompréhension de sa pensée et de la place de l’islam dans la France de l’époque, avec pour résultat des jugements anachroniques et déplacés. Les Occidentaux qui récusent la perspective de l’islamité de l’Empereur en s’appuyant sur l’ambigüité de ses propos ou en dénonçant le caractère mensonger rejoignent en fait dans l’anachronisme les Orientaux qui arguent de sa violence à l’égard de leurs aïeux, mais aussi ceux qui l’admettent au contraire en ne retenant que ses propos allant dans ce sens.

Ce courant profond de la culture française du dix-neuvième siècle se brisa, en effet, sur l’islamophobie coloniale. L’islamophilie des Lumières cultivée par la Révolution et Napoléon et développée au XIX ͤ siècle par les figures majeures de la littérature française, s’est évanouie dans la nuit coloniale, dont notre époque n’est pas encore tout-à-fait sortie. Européens et Arabes qui s’opposent partagent la même incrédulité à l’égard de l’islam d’un Empereur décidément incroyable, dans tous les sens du terme. Ses contempteurs occidentaux dénoncent une supposée hypocrisie dans le domaine religieux, de nature à nourrir leurs préventions. Toujours à l’affût de glorieux convertis occidentaux, nombre de croyants traditionalistes célèbrent quant à eux un Napoléon musulman que les islamophobes auraient sciemment tronqué. Le personnage est donc aussi le sujet de polémiques intermusulmanes, qui reflètent là encore des problèmes identitaires. Se vanter de compter un des pires tueurs de l’histoire parmi ses coreligionnaires semble paradoxal sur le plan de la morale religieuse, tant il en était dépourvu, mais pas sur celui de la politique où se situent les enjeux. L’islamité contestée de Napoléon renseigne moins sur le personnage que sur ses commentateurs, qu’ils soient musulmans ou non.

Il paraît étrange qu’une personnalité ayant exercé une influence profonde dans de multiples domaines en France et ailleurs, se heurte à un déni presque unanime et catégorique en la matière. Il ne fut prophète ni dans son pays, ni en dehors. Ce paradoxe révèle de manière édifiante un écueil mental du monde issu de la colonisation, le rejet de l’Autre arabe ou musulman, qui constitue l’un des principaux obstacles à l’humanisme universaliste occidental. La révulsion que provoque l’évocation d’un Napoléon musulman prend, dans cette perspective, un côté pathologique. L’adhésion à l’islam de ce catholique œcuménique pourrait servir l’estime mutuelle entre les monothéismes et leur meilleure acceptation par les non-croyants. Que la reconnaissance de la part musulmane de la culture française constitue un legs napoléonien occulté, souligne l’ampleur du tabou qui l’entoure. Reconnaître l’Empereur tel qu’il était, aiderait les Français à admettre leur héritage arabe et islamique.

Napoléon a voulu régenter la France et ses habitants jusque dans leurs pensées. Il a prêché le respect de l’islam, mais dans le désert. Non seulement les Français ne l’ont pas écouté, mais ils ne l’ont même pas cru ! Ses propos sont clairs, mais il n’insiste pas et on le devine songeur : « Comprenne qui pourra ! », sans illusion sur son auditoire. Deux siècles après sa disparition, le temps n’est-il pas venu de le comprendre ? Ne serait-il pas plus sain de prendre son verbe au pied de la lettre et d’admettre que sa fascination pour l’islam et son prophète, de son adolescence à la tombe, et son islam peu orthodoxe, comptent pour partie de son extraordinaire saga ?

Napoléon demeure d’une actualité brûlante en la matière et son parcours offrirait matière à réflexion commune entre chrétiens et musulmans de bonne volonté. Admettre son adhésion à l’islam ne servirait donc guère cette religion en tant que foi, mais contribuerait à la réintégrer dans l’histoire de France et la civilisation universelle. Il l’a tant louée que tout sentiment islamophobe bafoue son souvenir jusqu’à nos jours. Tout admirateur de l’Empereur se devrait d’être islamophile s’il entend la respecter et, réciproquement, tout islamophobe ne saurait cultiver son souvenir.

La France a précipité l’islam de Napoléon dans le trou noir de l’oubli, comme elle le fera après lui pour ses grands écrivains, de Lamartine à Rimbaud en passant par Dumas et Hugo. Ce passé refoulé révélateur d’une peur où la pathologie le dispute au fantasme, provoque un blocage dangereux pour sa société comme pour sa place dans le monde. Il traduit un malaise vis-à-vis de cette confession confinant au déni. Que le dirigeant le plus illustre de son histoire et le plus célèbre de par le monde ait vanté cette religion, devrait pourtant la rassurer et desserrer sa crispation identitaire.

Une mémoire sélective a oublié son attirance pour l’islam, qui demeure ostracisée jusqu’à nos jours par des révisionnistes trahissant la postérité qu’ils croient servir, des courants identitaires aux laïcistes anti-religieux. Plus qu’une amnésie, c’est un reniement. Dans le contexte islamophobe dérivé de la colonisation, beaucoup de Français mettent le respect de l’islam chez un personnage aussi éminent que Napoléon sur le compte du calcul. Ils distordent une originalité en incongruité. L’islam formerait-il l’exception confirmant la règle de son influence omniprésente sur la France contemporaine ? Oublier ou récuser cet aspect de sa postérité traduirait-il un déni partiel et révélerait-il un blocage identitaire, impensé ou non, qui ferait de l’islamophobie une haine de soi ? Quiconque érigerait aujourd’hui le prophète Mohammed en modèle, à la suite de Napoléon, récolterait quolibets islamophobes. Plus de deux siècles après sa disparition, Napoléon nous informe sur notre époque. L’enjeu mémoriel qu’il représente fait de lui un acteur de notre temps.

Louis Blin

[1] Pour plus de précisions sur le sujet, voir notre ouvrage Napoléon et l’islam (Erick Bonnier, 2025, 290 p.).

[2] Alphonse de Lamartine, Histoire des Girondins, Paris, Furne et Cie – Coquebert, 1848, tome 1, p. 40.