Comment les jeunes croyants vivent-ils leur foi en ligne en Autriche ? Mizane.info publie un extrait d’une étude sur ce sujet menées sur Instagram par quatre chercheurs avec des profils de foi différents.

Les études contemporaines sur la religiosité des jeunes prennent généralement en compte les espaces numériques. De fait, la littérature croissante sur la « religion numérique » est souvent (implicitement) centrée sur les perspectives des jeunes croyants ( Evolvi, 2019 ). Cela n’est guère surprenant, puisque les natifs du numérique sont à l’avant-garde des évolutions de la culture numérique grâce à leur plus grande affinité technique, ce qui les place également au cœur des recherches sur les médias sociaux et la numérisation.

Cependant, cette plus grande familiarité avec les espaces numériques n’est pas la seule caractéristique des jeunes croyants par rapport aux générations précédentes. Les mégatendances telles que la sécularisation et la pluralisation des sociétés européennes constituent d’autres facteurs contextuels importants dans les environnements numériques qui affectent particulièrement les jeunes croyants.

Partout en Europe, la sécularisation – comprise ici comme le déclin brutal de l’appartenance religieuse, la perte de signification des enseignements et des institutions religieuses, et la disparition continue de la religion de la sphère publique – détermine la vie religieuse aujourd’hui ( Pew Research Center, 2018 ).

Des études montrent comment la sécularisation en cours conduit à l’expérience d’une religiosité dévouée comme un mode de vie hors norme ( Beekers, 2021 ). Il est intéressant de noter qu’en Autriche, où cette étude a été menée, le nombre de religiosité chez les jeunes est encore relativement élevé.

Les statistiques officielles indiquent que les catholiques romains sont le groupe religieux le plus important à Vienne (33 %), suivis des musulmans (15 %) et des chrétiens orthodoxes (11 %), tandis que seulement environ 6 % s’identifient à d’autres communautés religieuses (alévis, protestants, juifs, sikhs, etc.). 35 % déclarent n’avoir aucune affiliation religieuse ( Statistik Austria, 2022 ).

Les données de l’Étude européenne sur les valeurs montrent que 43 % de la population âgée de 14 à 25 ans considère la religion comme « très importante » dans sa vie. Bien que ce chiffre soit inférieur de 3 % à celui de 2018, il reste supérieur à celui de la population totale (36 %) ( Willmann, 2022 ).

Parallèlement, le pluralisme (religieux) contribue à l’expérience de la vie religieuse au XXIe siècle. Les processus de diversification dans les zones métropolitaines façonnés par l’immigration ont été particulièrement évoqués comme étant à l’origine d’une superdiversité, révélant des configurations de plus en plus complexes de catégories et de différences ( Vertovec, 2022 ).

La religion pourrait être l’un des nombreux marqueurs identitaires coexistants chez une même personne et présents dans des configurations variées à travers la ville. Le pluralisme (religieux) croissant montre clairement aux croyants que leurs convictions religieuses ne sont qu’une parmi tant d’autres. Cela crée une situation quelque peu paradoxale pour les jeunes croyants.

La réalité vécue de la superdiversité, la pression perçue de la laïcité et la politisation de la religion dans ses multiples expressions transforment la religiosité en une entreprise complexe, notamment pour les minorités, mais pas seulement ( Mahmudova et Evolvi, 2021 ).

Nous soutenons que la religion et l’appartenance ne sont ni privées, ni structurellement ancrées dans la vie quotidienne (laïque), mais sont au contraire constamment soumises à un positionnement et une image de marque personnels. Ici, les espaces numériques offrent des opportunités d’échanges avec d’autres personnes partageant les mêmes idées au sein de communautés numériques où le style de vie religieux est moins remis en question, mais plutôt reconnu et affirmé.

Dans cet article, nous nous intéressons au rôle spécifique des espaces numériques dans les processus d’identification des jeunes croyants et dans les processus de traçage et de brouillage des frontières qui se produisent aux niveaux communautaire et sociétal. Ces deux niveaux sont importants pour comprendre les politiques d’appartenance dans le contexte de la religiosité des jeunes.

Cependant, l’appartenance religieuse est tiraillée entre deux extrêmes : son caractère hautement individualisé, où il est nécessaire d’adapter la religion pour qu’elle soit en phase avec ses valeurs personnelles et la société laïque ( Novak et al., 2024 ), et la forte pertinence ininterrompue des institutions religieuses hors ligne pour la communauté et la pratique religieuses (voir aussi Patel, 2023 ). Par conséquent, la sphère de la religion hors ligne ne peut être ignorée lorsqu’on considère le rôle de l’appartenance religieuse dans le contexte numérique.

Nous avons mené des entretiens qualitatifs auprès de 41 utilisateurs d’Instagram (s’identifiant comme religieux) résidant à Vienne ou dans ses environs, une ville réputée pour sa grande diversité. Les participants étaient âgés de 16 à 25 ans ; la conception de l’étude empirique a donc été soumise à un processus d’approbation rigoureux par le comité d’éthique de l’Académie autrichienne des sciences. Instagram a été choisi comme plateforme, non seulement pour sa popularité, mais aussi en raison de la logique de son flux, qui, grâce à des algorithmes, s’adapte au comportement des utilisateurs et crée un environnement numérique sur mesure pour chaque utilisateur ( Instagram, 2022 ).

(…)

D’une manière générale, nos données révèlent des indicateurs forts montrant que la religion est un marqueur identitaire profond pour les jeunes croyants. Nos interlocuteurs ont vécu des formes multiples d’altérité religieuse dans leur vie sociale quotidienne, les obligeant constamment à articuler leur identité religieuse dans divers environnements sociaux.

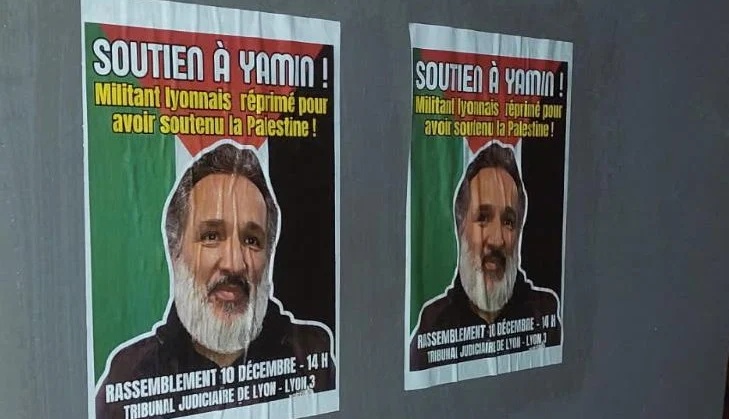

Les minorités religieuses, particulièrement exclues des projets d’appartenance dominants, ont fait état d’expériences dramatiques de discrimination et d’exclusion. Une participante musulmane a décrit : « Certains enseignants m’ont demandé : « Comment est-il possible que vous ayez été élue déléguée de classe avec le foulard ? » » (IV17, musulmane, femme).

Un participant sikh a également décrit le harcèlement dont sa famille avait été victime de la part d’un voisin : « Nous avions un voisin (…) qui nous prenait pour des musulmans et qui disait toujours que nous étions bruyants. À un moment donné, il a défoncé la porte de notre maison (…) puis a mis une tête de cochon devant la porte, car il pensait que nous ne mangions pas de porc. » (IV26, sikh, homme).

Pour la plupart des participants juifs, l’antisémitisme est un problème récurrent : « Depuis que la guerre [entre Israël et la Palestine] a repris, j’ai vu tellement d’antisémites dans les médias, dans la rue, crier « Putain de Juifs, b…ez leurs filles ! », c’est vraiment brutal et un peu effrayant. » (IV24, Juive, femme). Ces expériences ont sensibilisé les participants au positionnement social de leur religion et aux rapports de force. Elles soulignent également la complexité intersectionnelle des discussions autour des politiques religieuses d’appartenance.

Ces expériences radicales s’accompagnent de formes plus subtiles d’exclusion liées à la pression sociale qui pousse chacun à se forger une identité. Un participant décrit : « Avoir des racines égyptiennes, être musulman et autrichien, comment ça marche ? C’est une question qu’on nous pose constamment. (…) Je me sens donc avant tout musulman autrichien, sauf que de temps en temps, on a le sentiment de ne pas être accepté comme tel. » (IV4, musulman, homme).

Cela peut être fatigant et épuisant, comme le décrit un participant juif : « Souvent, on veut me dire ce que je devrais ressentir en tant que femme, ou en tant que juive. Et puis je me dis : ce n’est pas à moi de me dire quoi que ce soit. Parce qu’ils n’ont aucune idée de ce que c’est que d’être une femme, ou une femme juive, ou simplement une personne juive à Vienne. » (IV42, juive, femme). Ici, la personne interrogée souligne l’intersectionnalité et les expériences d’exclusion plus radicales vécues par des personnes marginalisées de multiples façons.

Dans les espaces numériques, les jeunes croyants trouvent souvent des options qui, de leur point de vue, leur permettent de franchir avec succès les frontières liées à la religion, au genre et à l’origine ethnique. Une participante musulmane explique : « J’aime beaucoup la suivre [une influenceuse musulmane], car je trouve qu’elle affiche très ouvertement que l’arabe est sa langue maternelle (…) et qu’elle est également musulmane. Et je trouve ça cool que l’accent soit davantage mis sur les femmes. Je pense que c’est un aspect essentiel qui est constamment relégué au second plan. » (IV15, musulmane, femme).

Des exemples comme celui de l’influenceuse évoquée dans cette citation illustrent comment des individus parviennent à franchir les frontières symboliques tracées par les discours dominants. Cette influenceuse transforme les stéréotypes négatifs associés à l’islam et à la langue maternelle arabe en marqueurs d’identification positifs, revendiquant ainsi son potentiel d’autonomisation.

Ces franchissements de frontières individuels par des personnes ayant une large portée numérique ont un important effet de modèle. Bien que ces franchissements restent souvent individuels, leur effet de signal est valorisant pour les jeunes croyants et pourrait même faciliter le brouillage des frontières.

Les membres des petits groupes religieux ne sont pas les seuls à se percevoir comme une minorité. Les chrétiens se percevaient également comme une minorité par rapport à la majorité laïque. « La plupart des gens que je connais sont en réalité non religieux, donc si vous êtes religieux, vous êtes de toute façon davantage une minorité. » (IV36, protestant, homme).

Il est intéressant de noter que ce sont surtout les catholiques qui se sont perçus comme marginalisés. Ils ont exprimé cette opinion en évoquant des incidents où des pairs athées se demandaient pourquoi ils adhéraient à un système de croyances religieuses – de leur point de vue – obscur et pré-moderne, comme l’illustre la citation suivante : « J’en ai fait l’expérience à l’université. (Ici), j’ai souvent dû justifier pourquoi je suis croyant, pourquoi je suis religieux et surtout, pourquoi je suis catholique. » (IV3, catholique, femme).

Les catholiques n’étaient pas les seuls à rencontrer de telles difficultés, mais c’était une caractéristique très caractéristique des récits des répondants catholiques. De toute évidence, cette perception d’appartenir à une minorité lorsqu’on est chrétien pratiquant diffère de l’exclusion subie par les groupes plus marginalisés (par exemple, la discrimination au travail, la violence raciste, etc.). Néanmoins, la pression d’un statut perçu comme minoritaire, auquel s’oppose une majorité laïque, a été un constat étonnant tout au long des entretiens avec des catholiques et certains protestants.

Les façons de faire face à ces pressions sont multiples : certains réagissent à l’exclusion et à la marginalisation (perçue) par le retrait social et s’abstiennent d’afficher publiquement leur religiosité ou tout symbole religieux. D’autres, en revanche, ont perçu ces processus de délimitation comme une incitation à s’engager politiquement et à s’engager dans des organisations de jeunesse religieuses ( Novak et al., 2024 ). Un modèle typique dans les espaces numériques était la restriction des déclarations religieuses publiques :

« Surtout avec les publications, je réfléchis à trois fois avant d’écrire quelque chose sur Dieu. Car j’écris toujours ce que je pense, mais je reçois aussi beaucoup de messages qui me dérangent. Je n’ai pas mille abonnés, mais il y en a suffisamment pour trouver des personnes qui n’aiment pas ce que j’écris. C’est pourquoi je réfléchis à trois fois avant de le publier. » (IV33, protestante, femme)

Comme l’illustre cette citation, il serait trop simpliste de considérer les espaces numériques comme étant uniquement une source d’autonomisation pour les jeunes religieux, notamment en ce qui concerne la création de contenu et les commentaires.

Quels sont, en effet, les effets des expériences personnelles et des processus de délimitation sur l’engagement religieux dans le monde numérique ? La perspective est ambivalente : en ligne, les jeunes croyants peuvent facilement trouver du contenu et des profils qui répondent à leurs besoins, préférences et expériences, leur permettant d’interagir avec une communauté de personnes partageant les mêmes idées. Sur Instagram, le vivier d’opinions et de profils semble infini, offrant un aperçu de différents univers de vie.

Cela offre aux jeunes croyants de nombreuses ressources et opportunités pour se positionner par rapport à leur environnement social et s’engager dans un travail identitaire. Grâce aux pratiques en ligne de réseautage, d’abonnement, d’apprentissage et d’échange, les jeunes croyants peuvent interagir avec des profils et des personnes qui les aident à situer leurs propres expériences.

Par exemple, plusieurs participants ont suivi des profils sensibilisant à des sujets comme le racisme ou le sexisme. D’autres ont suivi des profils reflétant l’histoire ou les éléments culturels de leur religion.

Certains l’utilisent même pour étayer leurs arguments et trouver l’inspiration : « Par exemple, le compte ‘godisgrey’, que j’utilise beaucoup (…) il se peut que je recherche un contenu spécifique, par exemple que j’ai une discussion ou une conversation avec quelqu’un sur un sujet précis et que je sache trouver un message de sa part que je peux transmettre ou utiliser. » (IV3, catholique, femme). Ainsi, la négociation identitaire peut prendre des nuances particulières, en ligne et hors ligne.

Cela n’est pas sans contraintes. De nombreux jeunes croyants ont également signalé des aspects problématiques liés à la religion dans les espaces numériques, remettant en cause la description souvent lue du potentiel d’autonomisation en ligne. La peur du jugement ou des commentaires négatifs lors de la publication de contenu religieux en est un exemple.

Le contenu problématique de certains comptes en est un autre. Les jeunes de notre échantillon étaient plutôt réfléchis et très conscients des contenus potentiellement dangereux. Un chrétien orthodoxe interrogé explique : « Si cela devient trop nationaliste, si cela se résume à une approche nationaliste, cela ne m’intéresse pas. Je ne suis pas nationaliste, j’apprécie tout le monde et si un contenu radical de ce genre apparaît, je me désabonne. » (IV 13, orthodoxe, homme).

Quoi qu’il en soit, les espaces numériques faisaient partie intégrante du quotidien des jeunes et ne pouvaient être dissociés des expériences hors ligne. Un aspect particulièrement intéressant de l’imbrication des sphères en ligne et hors ligne concerne les questions d’affiliation et d’appartenance à des communautés religieuses, que nous aborderons dans la section suivante.

Astrid Mattes, Haselbacher Miriam, Limacher Katharina et Christoph Novak

Notes :

Une réponse

L’intégrisme laïc est un véritable fléau, partout … La liberté religieuse, droit fondamental, est vraiment en dager !