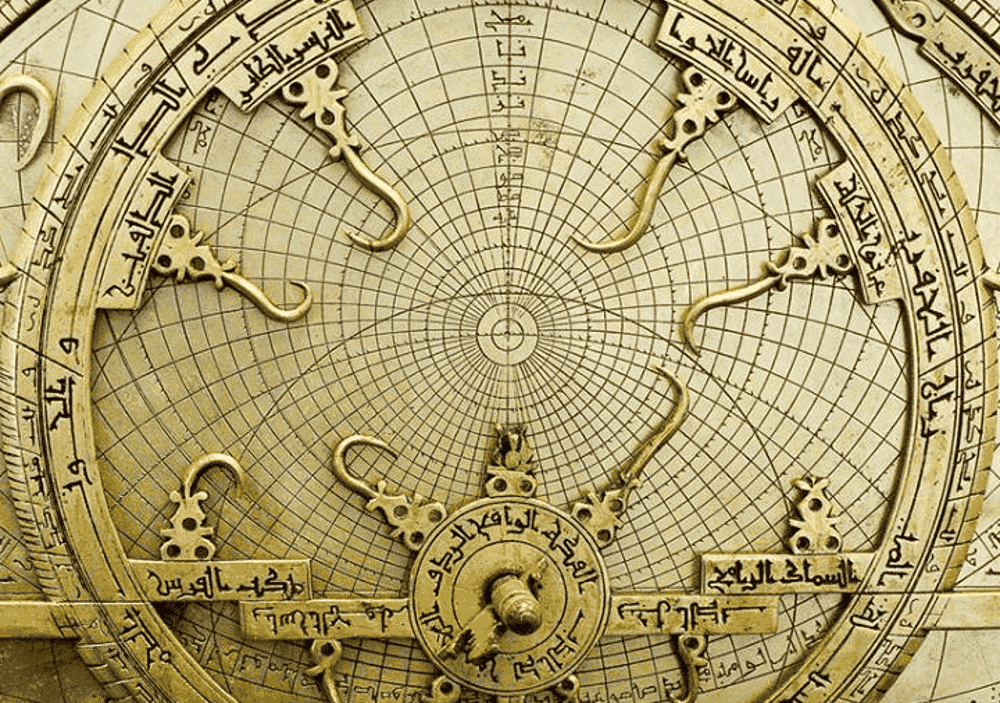

Image du plus ancien astrolabe datant du Xe siècle et construit selon les indications émises par le savant arabe Al Biruni.

Seconde partie du texte-plaidoyer d’Inès Safi en faveur d’une mémoire commune des sciences. Aujourd’hui, la polytechnicienne, chercheuse au CNRS en physique quantique et co-auteure du livre « Science et religion en islam : Des musulmans parlent de la science contemporaine » (Editions Albouraq) propose de remédier aux maux des reconstructions fallacieuses de l’histoire par l’élaboration de récits alternatifs.

Nous disposons toutefois d’une arme pour briser ce cercle : faire connaître à grande échelle, tout en les soutenant, des travaux académiques de grande rigueur. Ceux-ci sont menés par des chercheurs qui sont à la fois sensibles à l’injustice ressentie par ces peuples — une majorité d’entre eux en est issue — et compétents dans leur recherche universitaire menée en Occident. Les moyens dont ils disposent restent cependant limités, en particulier à cause d’un degré de motivation des hautes instances encore insuffisant. Un investissement plus important en termes de moyens financiers, logistiques et humains serait le bienvenu. D’autant plus que ces travaux récents nous révèlent des récits inédits, qui ouvrent un vaste chantier empli de surprises passionnantes. Je vais donner une synthèse et une mise en perspective personnelles de ces recherches, tout en mentionnant, très succinctement, certains travaux de George Saliba, qui sont centrés sur l’astronomie, et qui auraient besoin d’être davantage connus et renforcés par des travaux semblables dans d’autres domaines scientifiques. Cela nous montrera la fragilité des récits « classiques » évoqués auparavant, et pourra motiver d’autres recherches. Je vais distinguer les phases d’émergence et de décadence des sciences arabo-islamiques, en passant par le rôle de la religion dans leur développement. Tâchons en même temps de renoncer à tout schéma d’une discontinuité temporelle brusque : les transitions entre ces phases peuvent s’étaler sur un ou deux siècles.

La persécution des philosophes fut menée par les empereurs de Byzance au nom du christianisme, entre le IVème et le VIIIème siècle. Al-Farabî lui-même a témoigné que les philosophes avaient trouvé refuge en terre d’islam

L’Arabie pré-islamique avait une activité scientifique !

Il nous faut d’abord relativiser la thèse que l’Arabie était un désert, au sens propre et figuré, qui aurait été fertilisé par les oasis généreuses des civilisations byzantine, sassanide et indienne, que je dénommerai, par un raccourci : « les voisins ». D’abord, comme le note George Saliba, il existait bel et bien une activité scientifique préislamique, en médecine et astronomie, qui était comparable à celle de ces « voisins ». Ensuite, ces derniers avaient accusé une chute intellectuelle semblable à celle que nous vivons dans le monde arabo-islamique. Pensons à la mathématicienne et philosophe Hypatie d’Alexandrie (m. 415) et son élimination tragique. La persécution des philosophes, accompagnée de l’extinction des flammes intellectuelles, fut menée par les empereurs de Byzance au nom du christianisme, entre le IVème et le VIIIème siècle. Elle n’a cessé que pendant les trois années du règne de Flavius Claudius Julius (361-363). Al-Farabî (m. 950) lui-même en a témoigné, ajoutant que les philosophes avaient trouvé refuge en terre d’islam, comme le mentionne George Saliba. Celui-ci nous rappelle aussi que Cosmas Indicopleustès (c. 550)[1] proposait une terre plate huit siècles après la mesure de la circonférence de la terre par Eratosthène. Les grands ouvrages grecs remontaient à sept siècles en arrière, et n’avaient alors plus de vie, de rayonnement, ni de valeur aux yeux des Byzantins du VIIème siècle. Les ressusciter n’était pas une tâche aisée. Cela nécessitait un haut degré de savoir préalable, d’abord pour repérer ces trésors bien camouflés et enterrés, ensuite pour les comprendre et les digérer, enfin pour pouvoir les corriger à plusieurs étapes et niveaux de sophistication, jusqu’à les critiquer sévèrement et les dépasser largement. Les traducteurs des ouvrages scientifiques les plus célèbres menaient déjà des recherches avancées, rédigeaient leurs propres ouvrages, et usaient d’une lexicologie arabe très poussée. Cela contraste avec les traductions modernes en arabe, où, faute de production scientifique propre, on se contente de simples translittérations phonétiques.

La saine compétition des bureaucrates omeyyades

Ensuite, vient la question des premières traductions et de leurs motivations. Un fameux récit « classique » accorde trop d’importance à la légende du calife abbasside Al-Ma’mûn (m. 833) qui aurait vu en rêve Aristote, et à son alliance avec la doctrine du kalâm mu’tazilite. Il aurait, par-là, donné le coup d’envoi des traductions. Certes, on lui doit leur expansion.

Cependant, George Saliba minore considérablement le rôle des mu’tazilites, et situe la première traduction lors du règne omeyyade, grâce aux réformes administratives et logistiques primordiales de ‘Abd al-Malik b. Marwân (m. 705), dont les souverains abbassides, par la suite, héritèrent et bénéficièrent amplement et involontairement. Selon le même historien, en plus de la mise en route de ces réformes, la volonté de frapper une monnaie portant mention des noms Allâh et Muhammad, aurait motivé l’intérêt d’un conseiller de ‘Abd al-Malik b. Marwân pour les anciens ouvrages d’alchimie, par exemple. A cela s’ajoutèrent les impératifs de la gestion économique et salariale qui nécessitait le recours aux mathématiques. Un autre moteur essentiel aurait joué, ultérieurement, selon George Saliba : une compétition souvent saine et stimulante entre les bureaucrates hautement qualifiés au service des califes successifs — que ce soit ceux maîtrisant les langues étrangères ou la langue arabe, ou les deux à la fois — et qui ont été les véritables commanditaires des traductions. Leurs successeurs ont été conduits à élever de plus en plus le niveau des ouvrages recherchés et traduits, ainsi que de l’activité scientifique, littéraire et technologique, afin d’assurer leur rang socio-politique. Voilà de quoi inspirer nos politiciens modernes !

Tout être humain est calife en islam

Quel rôle aurait eu alors la religion dans cette émulation ? L’articulation entre islam et politique a été certes complexe et très variable selon les époques et les régions. Cependant, il ne faudrait pas la réduire à celle établie par une papauté désignant un roi représentant de Dieu. Théoriquement, en islam, tout être humain est « calife », c’est-dire « lieutenant » de Dieu sur terre. Ce qui s’exprime, en particulier, à travers sa responsabilité d’œuvrer pour la « ‘imâra », un mot qui pourrait se traduire, en particulier, par l’établissement d’une cité idéale où règnent justice et prospérité.

La détermination de la qibla a motivé l’émergence des fonctions trigonométriques inconnues au sein de la tradition grecque

Le sultan en porte bien entendu le plus grand rôle. Son aspiration pour les sciences, plus au moins sincère selon les règnes, justifiait qu’administrateurs et conseillers l’y accompagnent afin de bénéficier de son estime. Ajoutons aussi le rôle d’une école importante de l’éthique politique qui s’inspirait de la religion, et qui, à son tour, inspira la morale politique en Europe. En témoigne tant d’ouvrages rédigés pour conseiller les émirs. Citons « Kalila wa Dimna », qui, quoique tiré d’une épopée indienne à visée ésotérique (et perdue), a pris une tournure d’éthique politique avec Ibn al-Muqaffa’, et a influencé à son tour La Fontaine. Mentionnons aussi « Le jardin des roses » du Cheikh Saadi (m. 1283 ou 1291), qui a inspiré, entre autres, Voltaire.

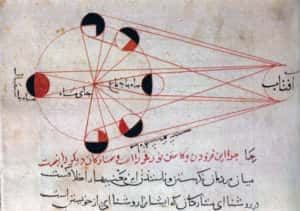

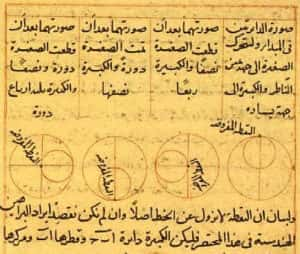

L’harmonie précieuse entre savoir religieux et savoir profane

En plus de son rôle indirect à travers l’émulation socio-politique, l’islam a aussi participé d’une façon directe et essentielle au développement des sciences, et ce à plusieurs niveaux. D’abord, l’éthique religieuse a été garante d’un développement sain de sciences, de plus en plus portées sur la rigueur et la générosité : déontologie, transmission désintéressée, souci de véracité. Il est intéressant, par exemple, de citer cette parole prophétique : « Il faut rechercher la science car elle est l’amie intime du croyant. De plus, la longanimité est le ministre de la science ; l’intellect en est le guide ; l’action, le pivot ; le caractère bienveillant, le père, la douceur, le frère et la patience est le général de ses armées », (rapportée par Ibn ‘Abbâs, cité par Hâkim). La science englobe ici à la fois les sciences religieuses et celles de la nature. Ensuite, les problèmes d’ordre pratique posés par la religion reflètent en réalité le lien viscéral de l’être humain avec le cosmos, qui rythme ses rituels. Ainsi, la détermination de la qibla a motivé l’émergence des fonctions trigonométriques inconnues au sein de la tradition grecque. George Saliba écrit : « On peut dire que ce commandement religieux, malgré son apparente simplicité d’inviter les croyants à se diriger vers une direction spécifique, fut l’une des raisons ayant donné naissance à la discipline sophistiquée de la trigonométrie sphérique. »[2]

*Article rédigé par l’auteur le 23 août 2016.

Notes :

[1] Voir George Saliba, Page 6, « Islamic Science and the making of the European renaissance », The MIT Press, England (2011)

[2] Page 187. « Islamic Science and the making of the European renaissance », George Saliba, The MIT Press, England (2011)

Retrouver les deux autres parties de l’article :

Inès Safi : réhabilitons une mémoire collective de l’histoire des sciences 1/3

Inès Safi : réhabilitons une mémoire collective de l’histoire des sciences 3/3

A lire sur le même sujet :

–L’Algèbre arabe, genèse d´un art