Privés de tout et traqués, les journalistes palestiniens sont les ultimes témoins à Gaza d’une puissance politique israélienne qui les décime. Alors que plus de 200 d’entre eux ont été tués, une mobilisation internationale sans précédent tente de briser l’omerta et d’exiger leur protection.

Craignant pour sa sécurité, ce journaliste palestinien a requis l’anonymat. Depuis Gaza, où « accéder à l’eau, trouver de la nourriture sont des missions impossibles », il est « les yeux et les oreilles » de plusieurs médias français.

« Bien que je continue à faire mon travail, ce qui me permet de conserver décence et dignité, ma vie est désespérante, explique le reporter au Monde dans un message vocal déposé sur la messagerie WhatsApp. Mais mon devoir est de prêter ma voix à ceux qui sont sans voix. De continuer à être un journaliste objectif, indépendant, et de porter un message de paix. »

Il ne le dit pas trop fort, mais il est épuisé. Il rêve d’être emmené, avec sa famille, « loin de ce conflit insupportable ».

Gaza : la voix des reporters à l’agonie

« Au rythme où les journalistes sont tués à Gaza, il n’y aura bientôt plus personne pour vous informer », rappelle le message de l’ONG Reporters sans frontières (RSF) et du mouvement citoyen mondial Avaaz, que devaient reprendre 180 médias de 50 pays, lundi 1er septembre. En parallèle, les sociétés des journalistes de 43 rédactions françaises demandent l’ouverture de l’enclave palestinienne aux journalistes internationaux.

Combien sont-ils encore à informer malgré tout ? « Il y avait 1 000 cartes de presse internationales à Gaza au début de la guerre, il y en a moins de 800 aujourd’hui », avance Anthony Bellanger, secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes (FIJ).

« L’endroit le plus meurtrier au monde » pour la presse

La FIJ estime exactement à 219 le nombre de ceux qui font métier d’informer qui ont perdu la vie à Gaza depuis le 7 octobre 2023. « Gaza est désormais l’endroit le plus meurtrier au monde », insiste RSF. Avec 10 collaborateurs tués depuis le début du conflit, Al-Jazira est « le média qui a perdu le plus grand nombre de journalistes à Gaza », ajoute Tamer Almisshal, présentateur sur la chaîne qatarie.

S’organiser pour survivre

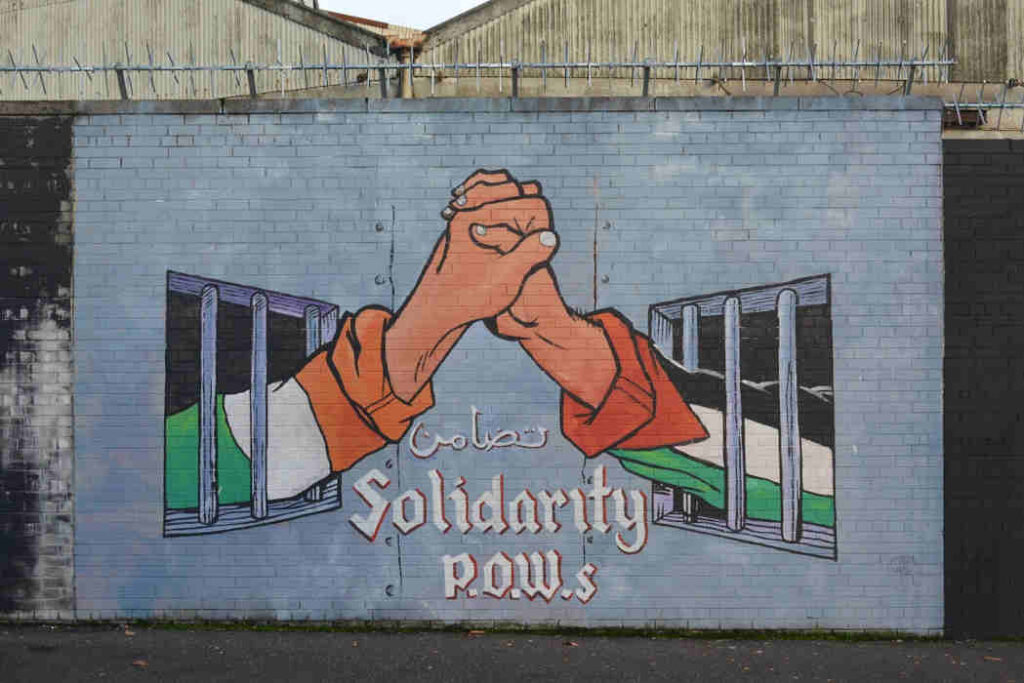

Sur place, les journalistes tentent de s’organiser. Avec l’aide de l’Unesco, la FIJ a implanté trois centres de solidarité permettant de trouver de l’électricité, de l’eau potable et quelques denrées. Mais hors de ces zones, le risque est maximal. Tous, par ailleurs, manquent de nourriture. « Nous risquons d’apprendre leur mort à tout moment et cela nous est insupportable », écrivait la Société des journalistes de l’AFP le 21 juillet.

Six semaines plus tard, « ils ont un peu moins faim », rapporte Thomas Coex, responsable photo à l’AFP. Mais « non seulement les denrées sont très chères, mais pour les régler, il faut acheter de l’argent liquide en s’acquittant d’une commission de 55 %. C’est ça, ou risquer d’être tué lors d’une distribution ».

L’impossible accès et une accusation ravageuse

« Des journalistes meurent, et chacun se dit que le prochain sera peut-être l’un des deux qui travaillent pour nous, se désole Jean-Marc Four, le directeur de RFI. » Les rédactions du monde entier sollicitent des accréditations pour entrer à Gaza aussi obstinément qu’Israël refuse d’en accorder.

L’armée israélienne cible délibérément des journalistes en les accusant, sans preuves crédibles, d’être à la solde du Hamas. Une accusation qui a provoqué l’indignation de la photoreporter Valerie Zink. Sur Facebook, cette collaboratrice de Reuters a découpé sa carte de presse pour protester contre la reprise, par de nombreux médias, des termes accusatoires de l’armée israélienne, « sans déterminer s’ils ont une quelconque crédibilité ».

A ses yeux, par cette inconséquence coupable, « les médias occidentaux ont rendu possible le meurtre de plus de journalistes en deux ans » qu’au cours des principaux conflits du XXᵉ et XXIᵉ siècle réunis. Contactée, l’agence de presse « rejette fermement toute affirmation selon laquelle elle aurait joué un rôle en justifiant ou en permettant un meurtre de journaliste à Gaza ».

L’urgence des évacuations et la question des responsabilités

Fin mai, une vingtaine de sociétés de journalistes ont appelé à évacuer leurs collègues palestiniens. « Depuis, une poignée d’entre eux seulement a pu quitter l’enclave assiégée. Nous supplions la France de reprendre les évacuations et de les accueillir. » Reporters sans frontières déploie des efforts « pour que ce ne soit qu’une suspension, et non un arrêt ».

Mais son directeur général, Thibaut Bruttin, demande aussi d’aller plus loin : « Il faut arrêter de leur tirer dessus, mais il faut aussi que cesse ce doute diffus sur le thème “sont-ils des vrais journalistes ?”. Et on attend des rédactions qu’elles offrent des garanties d’emploi à ceux qu’elles emploient à Gaza, mais abandonnent parfois à leur sort dès qu’ils en sont sortis. »

Une réponse

Ce sont les héros de notre époque que Dieu leur accorde Son Secours. Amin. C’est vraiment triste 😥 et 55% de taxe pour pouvoir manger ? Abominable