Dans la dynamique complexe de la géopolitique américaine, rares sont les alliances aussi controversées que celle liant Washington à Israël. Deux théories concurrentes tentent de l’expliquer, proposant chacune une réponse différente à une interrogation centrale : qui a réellement le contrôle sur l’autre ? L’analyse du journaliste Jasim Al-Azzawi.

Dans mon récent podcast, JasimAzawiShow, j’ai posé la question au colonel Lawrence Wilkerson – qui a œuvré pendant des années au cœur du pouvoir américain en tant que chef de cabinet du secrétaire d’État Colin Powell – de savoir si Israël dicte la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient ou vice versa ?

Il a marqué une pause, comme il le fait souvent lorsqu’il amène l’auditeur à une vérité dérangeante. Il a évoqué le sénateur républicain Lindsey Graham de Caroline du Sud, s’écriant au Sénat : « Allons donc ! Si Israël ne le fait pas, alors nous devons le faire ! » Ce coup de gueule, a affirmé Wilkerson, a révélé ce que Washington préférerait dissimuler : Israël est la « base d’opérations avancée » des États-Unis, un exécutant consentant des politiques que Washington ne peut mener ouvertement.

Les États-Unis influenceurs ou influencés ?

Les États-Unis, sous-entend Wilkerson, utilisent Israël comme écran de fumée, comme un instrument, un alibi, pour pouvoir affirmer : nous ne pouvons pas agir autrement car Israël dicte notre politique intérieure. L’affirmation de Wilkerson – selon laquelle Israël est un mandataire plutôt qu’une puissance dominante – constitue un renversement intéressant du récit conventionnel.

Pour lui, le pouvoir d’Israël n’est pas structurel mais fonctionnel : il accomplit les basses besognes des États-Unis dans la région, qu’il s’agisse de contrer les ambitions iraniennes, de contenir le nationalisme arabe ou de superviser les flux pétroliers régionaux. Or, cette même affirmation se heurte de plein fouet à l’une des déclarations les plus controversées de la science politique moderne.

En 2007, John J. Mearsheimer, professeur à l’Université de Chicago, et Stephen M. Walt, professeur à Harvard, publièrent « Le lobby israélien et la politique étrangère américaine ». L’ouvrage provoqua une véritable onde de choc dans le milieu universitaire américain. Les auteurs y affirmaient que l’AIPAC et une constellation d’organisations pro-israéliennes « étaient parvenus à façonner, voire à dicter », la politique américaine au Moyen-Orient, au détriment des intérêts stratégiques des États-Unis.

Selon eux, l’influence de ce lobby était « sans égale parmi les groupes d’intérêts étrangers à Washington », lui permettant d’étouffer le débat et de sanctionner les critiques de la politique israélienne. Cette tension – l’opposition entre « l’Amérique derrière le masque » de Wilkerson et « l’Amérique sous la coupe » de Mearsheimer – alimente depuis des décennies le débat sur les véritables acteurs de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient. C’est une question ancienne, mais qui reste d’actualité.

« Israël n’est pas un atout. Israël est un fardeau »

Rares sont ceux qui ont incarné cette ambivalence avec autant de force que Richard Nixon. Sur un enregistrement de la Bibliothèque présidentielle, on l’entend fulminer : « Je déteste ça ! C’est ce que le lobby sioniste me fait subir. Ils veulent manipuler les gens. Je déteste ça ! » Sa voix est stridente et son sentiment d’être piégé évident. Des années plus tard, dans une autre interview, ce même Nixon, calme et logique, prononçait un jugement d’une lucidité implacable : « Contrairement à ce que l’on croit, Israël n’est pas un atout. Israël est un fardeau. »

Entre ces deux affirmations réside l’essence même du paradoxe du marionnettiste. Washington compte sur Israël pour projeter sa volonté stratégique au Moyen-Orient ; Israël compte sur Washington pour survivre aux conséquences néfastes de cette projection de puissance. Chacun prétend dominer l’autre – et chacun, d’une certaine manière, a raison.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a raillé les spéculations incessantes sur l’identité du véritable pouvoir. « Une semaine, on nous dit qu’Israël domine les États-Unis », a-t-il déclaré aux journalistes. « Et la semaine suivante, on nous dit que ce sont les États-Unis qui dominent Israël. C’est absurde. Nous entretenons une relation, un partenariat d’alliés qui partagent des valeurs et des objectifs communs. » Pourtant, comme tout expert en politique étrangère le sait, les alliances sont rarement conclues entre égaux. Elles sont marquées par des rapports de force, une dépendance et le droit de dire non.

L’argument des « valeurs partagées » avancé par Netanyahu a souvent servi de prétexte rhétorique pour masquer une asymétrie. Alors qu’Israël reçoit plus de 3,8 milliards de dollars d’aide militaire américaine par an et bénéficie d’une protection diplomatique sans égale à l’ONU, Washington reste otage d’un consensus politique intérieur où le soutien à Israël est un test de patriotisme. Lorsqu’un membre du Congrès s’écarte de cette ligne, il en subit rapidement et publiquement les conséquences politiques.

« Chaque élu républicain a un mentor sioniste »

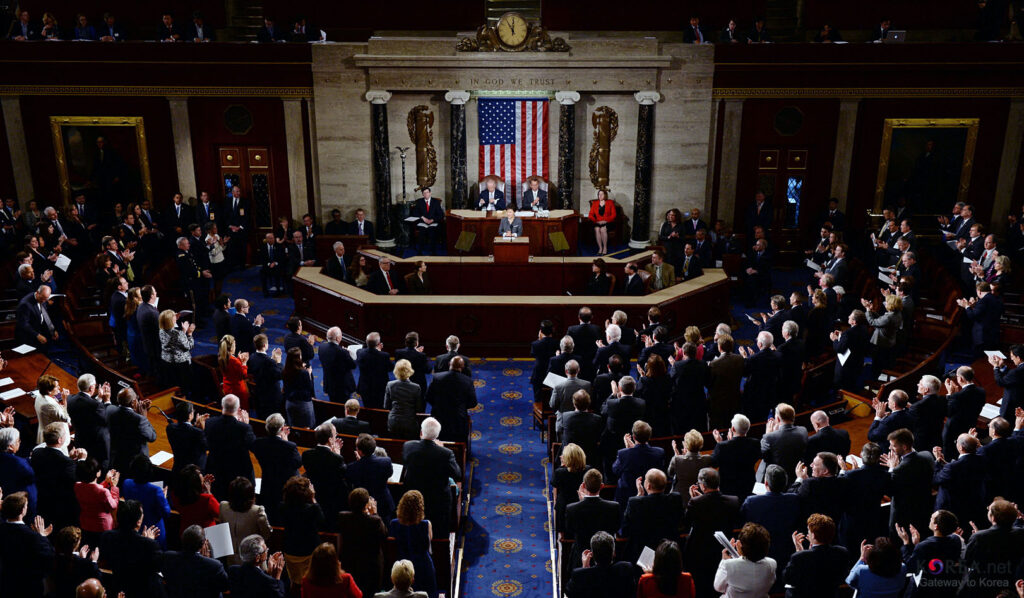

Un expert républicain a déclaré à Tucker Carlson dans son émission : « Chaque élu républicain a un mentor sioniste qui lui dicte son vote. » Il en résulte une paralysie : une assemblée législative incapable de dissocier les intérêts américains de ceux d’Israël, de peur de mettre un terme à sa carrière politique.

L’approche par les actifs stratégiques explique avec précision les cas où le comportement d’Israël s’aligne sur les intérêts américains visant à contenir les puissances rivales et à projeter une influence régionale. Elle ne peut toutefois expliquer pourquoi les États-Unis versent chaque année des milliards de dollars d’aide militaire à un pays à l’économie forte, ni pourquoi les administrations américaines défendent systématiquement Israël contre la condamnation internationale, même lorsque cela compromet d’autres objectifs de politique étrangère.

Cette dynamique a atteint son paroxysme en 2015, lorsque Netanyahu, à l’invitation des dirigeants républicains, s’est adressé au Congrès réuni en session conjointe pour dénoncer les négociations nucléaires du président Obama avec l’Iran. Les membres du Congrès ont alors éclaté en applaudissements – 43 ovations debout pour un dirigeant étranger qui s’en prenait ouvertement au président américain en exercice.

En réalité, chacun reste prisonnier de l’autre

Pourtant, la théorie de Mearsheimer n’est pas infaillible et mérite parfois d’être examinée de près. Si Israël contrôlait réellement Washington, il aurait empêché l’accord nucléaire d’Obama, empêché les États-Unis de vendre des armes à leurs rivaux arabes et obtenu un soutien américain automatique pour chaque guerre à Gaza. Or, cela ne s’est pas toujours produit. Israël peut certes faire pression, provoquer et inciter à la confrontation, mais il ne peut imposer sa volonté. Les intérêts des deux partenaires peuvent donc ponctuellement diverger.

Comme le rappellent les enregistrements de Nixon, les présidents américains ont longtemps été confrontés au coût de cet engagement. « Israël est un fardeau », s’écriait-il, mais Washington n’a pas encore franchi le pas de la rupture totale. Ce paradoxe perdure car il arrange les deux camps – politiquement, stratégiquement et psychologiquement.

Chacun peut prétendre avoir le contrôle ; chacun reste, en réalité, prisonnier de l’autre. La réalité relève moins du complot que de la symbiose. Les deux états ne sont donc pas liés comme marionnettiste et marionnette, mais comme deux acteurs pris au piège d’un drame qu’ils ne peuvent plus réécrire.

Jasim Al-Azzawi