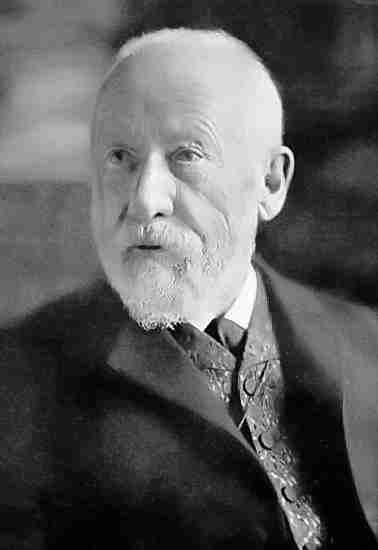

Spécialiste de la pensée iranienne et du chiisme, Henry Corbin critiquait l’historicisme, cette conception idéologique de l’histoire réduisant toutes les actions et les pensées humaines à leur périodicité historique, au profit d’une autre vision de l’histoire, une méta-histoire ou hiéro-histoire. Mizane.info publie de larges extraits de l’intervention de Christian Jambet sur ce sujet à l’occasion du colloque Henry Corbin organisé en 2003 par l’École Pratique des Hautes Études et le Centre d’Études des Religions du Livre.

Le thème, si fréquemment développé par lui, de la « métahistoire » a permis de voir en Corbin un adversaire résolu de l’histoire, quand on ne lui fit pas reproche d’en faire bon marché, adversaire de la science historique, rebelle aux sollicitations de l’histoire mondiale. Cette représentation n’est pas absolument fausse, mais elle est incomplète, et elle est unilatérale.

Pire encore, elle évite de reconnaître que la plupart des questions qui ont importé à Henry Corbin venaient de l’interprétation luthérienne de l’Ancien Testament, de la méditation consacrée aux discours du gnosticisme, où l’histoire tient une place décisive, et de la révolution opérée par la phénoménologie dans la conception moderne du temps concret et de l’histoire.

Il existe ainsi, chez Corbin, comme une ligne continue formée d’interrogations successives sur la signification de l’historicité, une inquiétude permanente, un souci constant dont l’objet n’est autre que le mode d’être historique, le sens que le philosophe peut donner à cette historicité de l’existence. Plus généralement, les questions qui portent sur l’essence de la temporalité, ou, pour parler comme Corbin, traducteur de Heidegger, la temporalisation du temps.

Du commencement de sa vie de travail, jusqu’à son interruption si brutale, Henry Corbin fut, à sa manière, l’un des plus profonds penseurs de l’histoire, et l’un des derniers à soutenir que l’histoire était inséparable de la vie de l’esprit.

Les nombreux malentendus qui affectent les discussions qui ne manquent pas, lorsque est évaluée l’œuvre scientifique de Henry Corbin, reposent le plus souvent sur le préjugé que voici : la méthode phénoménologique exclut et invalide le concept d’historicité, Corbin révoque en doute toute considération historique.

Henry Corbin ne récusait pas l’histoire, mais il constatait que la plupart des historiens de métier admettent, sans examen spécial, le mode d’historicité, le régime d’historicité qui est le leur (pour prendre à notre compte l’expression de François Hartog1) en le tenant pour naturel, pour un état de fait empirique incontestable, universel et raisonnable. Tandis que ce qui est en question, pour le phénoménologue, c’est précisément ce temps de l’histoire, son orientation ou son éventuelle désorientation.

Ceux qui écrivent l’histoire peuvent ne pas être conscient du « régime d’historicité » qui est le leur. Ils négligeront alors inévitablement de se demander : qui est le sujet d’une telle scansion du temps ? où trouve-t-elle son origine ? Comment cette constitution des événements devient-elle histoire? Plus précisément, quelle théologie implicite exprime-t-elle ? Ou encore, quel est le mode d’existence des «objets» que l’historien décrit avec tant d’exactitude? la conscience intime du temps ne détermine-t-elle pas la structure du temps prétendu« objectif»?

À ces questions, Corbin répondait, pour sa part, que le savant en science des religions doit distinguer avec soin deux régimes de la véracité. En premier lieu, l’exactitude empirique des relevés documentaires, de l’établissement des textes, le soin minutieux accordé à la lettre, selon les règles de la stricte philologie. D’autre part, la vérité historique effective, qui est la vérité de l’histoire telle qu’elle est vécue, éprouvée, dans le temps qui est le sien, par le sujet dont on cherche à restituer la vision du monde, c’est-à-dire le monde pour lui réel.

Temporalité dont le sujet est la cause véritable, et non le jouet ou l’objet passif, dont il décide, et dont le savant qui l’étudie doit tenter de restituer le phénomène précis, bref le phénomène du temps, l’histoire telle qu’elle apparaît. Henry Corbin disait que ce n’est pas la somme indéfinie des causes antérieures qui explique l’œuvre de Sohravardï, mais que c’est Sohravardi qui explique, à rebours, l’ensemble des discours qui lui sont antérieurs, pour peu qu’il ait affaire à eux, qu’il en fasse son affaire.

L’histoire est toujours le phénomène de l’histoire. Confondre exactitude et vérité, c’est confondre deux ordres de réalité très différents l’un de l’autre, c’est confondre deux sens du mot histoire. Corbin ne pense pas à un commencement empirique, mais à un commencement transcendantal. Il oppose des figures de l’esprit à d’autres figures de l’esprit. Il pratique l’histoire militante, comme on parle d’église militante. Il soutient que la ligne transhistorique de la pensée islamique se découvre dans le cycle qui part du shï’isme pour y revenir.

Ce choix fut contesté, il est contestable, mais il a le mérite de dire ce qu’est, pour tous les historiens, écrire l’histoire: décider d’un passé pour le présent, selon les intérêts transhistoriques que l’on accorde à la vie de l’esprit. Le phénomène de l’histoire renvoie, en sa vérité philosophique, à une « métahistoire », à des structures cachées du monde de l’esprit. On aura reconnu ici l’héritage de Wilhelm Dilthey et même, me semble-t-il, de Ernst Cassirer.

Ainsi, l’on choisit un mauvais terrain d’attaque lorsqu’on reproche à la méthode employée par Corbin, dans Avicenne et le récit visionnaire4, une sorte de finalisme déguisé. En mettant en valeur les récits mystiques d’Avicenne, en les lisant comme s’il s’agissait de textes ésotériques, porteurs d’une multiplicité de significations cachées, étrangères au discours des grands traités scolastiques composant Le Livre de la Guérison, en y déchiffrant l’origine d’une courbe de vie, celle de l’avicennisme iranien, Corbin aurait commis une faute, eu égard à la juste méthode de l’histoire.

Il aurait lu Avicenne à la lumière de Sohravardï, ou de Mulla Sadra, il aurait interprété les récits de l’un en fonction de l’herméneutique qu’en a proposé, ultérieurement, le Shaykh al-ishraq. Corbin aurait interprété Avicenne selon l’avenir de celui-ci dans l’avicennisme iranien, au lieu de le comprendre à partir de son passé.

Ainsi, l’ultérieur expliquerait l’antérieur, la fin le commencement, et l’ordre des causes serait renversé. Ces critiques seraient fondées si Henry Corbin avait eu pour projet de nous dire qui fut, réellement, au xe siècle, cet homme que nous nommons Avicenne, et qui nous reste accessible par quelques témoignages, dont il fut lui-même le principal fournisseur.

Bref, si ressusciter le visage d’Avicenne dans le cadre qui fut le sien, dégager les sources auxquelles il puisa, révéler l’enchaînement des causes matérielles et efficientes de son œuvre en une tradition antérieure, était le but du livre de Corbin. Or, à l’évidence, il n’en est rien. Si l’histoire est l’évocation d’un passé en tant qu’il est au passé, et qu’il parachève une série antérieure d’autres événements passés, le livre sur Avicenne n’est pas un livre d’histoire.

Mais telle n’est pas la perspective de Corbin. Il établit le texte des récits avicenniens, il les traduit. Il ne se demande pas comment un long flux d’histoire a pu aboutir à ce terme, mais comment ces pages énigmatiques sont, au contraire, une origine.

Comment elles sont l’origine, dans leur littéralité, d’une lecture, d’une tradition de lecture, comment elles rendent possible une interprétation, la suscitent, la disciplinent et la libèrent. Il se demande : pouvons-nous lire encore Avicenne ? Est-il pour nous un contemporain ?

Que doit être le temps authentique de cette œuvre, que doit être notre propre temps, pour que l’événement du sens surgi de la lettre avicennienne parle à notre raison et à notre désir ? En quel temps allons-nous le rencontrer ? En quelle histoire commune cet homme de la Transoxiane viendra-t-il vers nous, et nous vers lui ?

Ce ne peut être le temps passé, irrémédiablement révolu et fictif Ce ne peut être qu’un mode du présent, un temps présent, où Avicenne fasse acte de présence. Pour cela, il faut révéler, mettre à jour, élucider la lignée temporelle qui s’enroule en notre propre présent réel, non le présent du calendrier, vite évanoui, mais le présent vivant d’une certaine configuration de la conscience, à partir duquel s’engendre un passé, et se dessine un avenir.

C’est à la condition de porter en soi un avenir qu’une œuvre dite du passé fait acte de présence au présent de la conscience philosophique, et qu’elle peut décider de son propre passé, de sa situation historique et de son destin, de sa finalité toujours réactivée. Éveiller cet avenir, telle est la mission de l’historien.

Instruit par la lecture assidue de Pierre Duhem et d’Alexandre Koyré, Corbin savait bien que l’avicennisme était chose morte en Occident. Que les mondes des penseurs d’lspahan, si proches de nous selon l’ordre du calendrier, XVIIe, XVIIIe siècles, étaient pourtant aussi lointains que les âmes célestes et les anges médiateurs de l’aventureux génie qui unifia le cosmos médiéval.

Fallait-il rester fidèle à des morts, faire de l’histoire comme en font les antiquaires et n’y vérifier, par la négative, que le sens absolument neuf de notre modernité ? Fallait-il consacrer les coupures historiques qui ont permis la science moderne sans les soumettre à l’examen, en les tenant pour des données de fait, à jamais rebelles à toute mise en question de leur sens et de leur décision métaphysique ?

Fallait-il accepter que ce donné de fait fût irrémédiable et que le temps s’imposât à nous comme une force étrangère et mortelle emportant toute œuvre au néant et refusant toute réversibilité des décisions fondatrices ?

Pour Henry Corbin, la liberté souveraine de l’esprit surplombe le temps chronologique, le temps où rien ne semble passer parce que tout est également dépassé, le temps de la nature. La véritable histoire n’est histoire que dans la mesure où elle n’est pas histoire naturelle. Elle est devenir concret, déploiement simultané d’un passé et d’un futur à partir d’un présent, en fonction de l’intensité du futur où ce présent se projette.

Si l’histoire est arrachement au cours naturel des choses, il faut en tirer la conséquence. Le temps historique authentique est un temps événementiel, réversible et multiple, et non un temps soutenu par une causalité mécanique et une détermination physique. La causalité efficiente régit peut-être la nature, mais non l’histoire, où les causes réelles ne sont pas encore là, où elles attendent notre présent en lui ouvrant son avenir.

Comme l’écrit subtilement Jorge Luis Borges, « peut-être l’histoire universelle n’est-elle que l’histoire de quelques métaphores. »5 Dans la temporalité vivante de l’esprit, Avicenne est bien un homme de son temps. Mais, demande Corbin, qu’est-ce qu’être de son temps ? Est-ce être du temps commun, du temps de tout le monde, du temps anonyme qui n’est le temps de personne ?

Le temps d’Avicenne est celui que détermine l’acte d’exister singulier qui prit forme dans l’ensemble des activités dont le foyer générateur porte le nom d’Avicenne. À la façon des monades de Proclus, chaque vivant exprime ainsi son essence infinie dans un espace et un temps originaux.

Ce temps d’Avicenne ne s’épuise pas dans la fin culturelle de l’avicennisme occidental, mais il engendre de nouvelles possibilités d’être, pour peu qu’un sujet en décide, déchiffre Avicenne dans sa propre temporalité et dans son espace intérieur.

Ainsi firent Sohravardî au XIIe siècle, Nasîroddîn Tüsî quand il eût vu tomber Bagdad, ainsi firent les penseurs d’Ispahan et de Shiraz au XVIIe siècle dans le calme des madrasa-s shî’ites, Mulla Sadrâ et ses contemporains selon l’esprit, dont il est des métaphores aujourd’hui, de l’Iran au Liban, de Melbourne à Louvain ou à Paris.

Ainsi fait Henry Corbin. Il ressuscite Avicenne, parce qu’il lui procure une nouvelle métamorphose. Déjà les commentateurs iraniens ou andalous l’avaient modifié, du seul fait de leurs gloses, et la figure historique d’un penseur n’est rien d’autre que la somme de telles métamorphoses.

Elles sont toutes le fruit d’un présent actuel, et l’histoire réelle n’est pas l’engloutissement empirique d’une série mélancolique de choses mortes, mais la série ouverte des présents qui innovent, qui font événement. Faire de l’histoire en philosophe se justifie alors pleinement.

Consacrer sa vie à de vieux grimoires, à la patiente édition de milliers de pages obscures et austères, aux dédales de la dialectique infinie des métaphysiciens, aux étrangetés des visions et des diagrammes, n’est pas une œuvre funèbre, mais la décision de notre futur.

Il y a quelque chose de l’enfance et des émotions de l’amour dans cette conviction du savant, qui veut que ce qu’il invente du passé cesse par-là d’être passé, que les modes d’historicité soient variables et qu’à son tour il crée l’un d’entre eux, où sa propre existence déroule son roman intime, qui deviendra le roman et le récit personnel de plusieurs.

L’intuition de l’histoire selon Corbin est celle du temps retrouvé, elle est une esthétique de l’histoire, au sens de ce que disent de l’art ces lignes fameuses de Marcel Proust: «Moi je dis que la loi cruelle de l’art est que les êtres meurent et que nous-mêmes mourions en épuisant toutes les souffrances, pour que pousse l’herbe non de l’oubli mais de la vie éternelle, l’herbe drue des œuvres fécondes, sur laquelle les générations viendront faire gaiement, sans souci de ceux qui dorment en-dessous, leur « déjeuner sur l’herbe ». »6

Henry Corbin nous offre la clé de sa propre conception de l’histoire quand il fait, à plusieurs reprises, l’exégèse du mot arabe par lequel se dit « le récit historique». Ce mot est al-hikaya. C’est un récit, comme on en trouve dans les Mille et une nuits, ou dans les encyclopédies foisonnantes de l’islam, Les Prairies d’or de Mas’üdî par exemple, ou dans la Bible et le Coran, qui sont faits d’un grand nombre de récits touchant la vie des prophètes et celle, plus mystérieuse, de Dieu lui-même, dans les traditions du Prophète de l’islam aussi et dans celles des imâms du shî’isme :

« C’est qu’en fait toute histoire qui se passe dans ce monde visible est l’imitation d’événements d’abord accomplis dans l’âme, « dans le Ciel », et c’est pourquoi le lieu de la hiérohistoire c’est-à-dire des gestes de l’histoire sacrale, n’est pas perceptible par les sens, parce que leur signification réfère à un autre monde. » 7

Le mot arabe signifie aussi répétition, « comme si l’art de l’historien s’apparentait et l’histoire essentiellement à l’art du mime. »8 Il s’agit d’une figure de rhétorique qui répète une formule en lui conférant une légère modification, voire un solécisme, une faute volontaire de grammaire 9. L’histoire est faite de solécismes pleins de signification, de trébuchements de la langue divine, de la langue angélique, dans la répétition qui est le récital lui-même.

Appliquant ces réflexions à l’exégèse historique, Corbin vit dans les systèmes successifs de la philosophie islamique, ou dans les structures théologiques qu’il mettait à jour, non les effets d’une causalité sociale extérieure, mais les modifications, les répétitions cycliques d’un récit sans autre origine que celui qui les dicta, à commencer par cette source sans autre justification qu’elle même, la parole prophétique.

À son tour, Corbin se donna pour tâche de répéter, selon son propre temps et les lois qu’il lui donnait librement, sous la seule contrainte de l’exactitude littérale, ces récits qui faisaient comme le feuilletage infini d’une histoire unique. Voilà qui éclaire la part que prit Corbin à la querelle de l’historicisme (comme on dit la querelle des universaux).

Nous confondons trop souvent le rejet de l’historicisme et le rejet de l’histoire, en oubliant que l’historicisme désigne seulement une certaine configuration de l’histoire et que la critique qui s’y oppose ne se réduit pas à une stérile revendication en faveur de l’anhistorique.

En son sens originaire, l’historicisme est une manière de lire les récits théologiques, les Livres saints. Il va de pair avec un littéralisme intégral. C’est prendre à la lettre, sans leur donner de sens allégorique, symbolique ou spirituel, les récits historiques, en y puisant des leçons pour sa propre histoire, pour ses propres décisions historiques. C’est s’engager au présent en fonction du seul sens historique passé des événements relatés dans les Livres saints.

En un sens dérivé, l’historicisme est l’attitude intellectuelle qui soutient que le sens et la valeur des productions humaines s’explique par leur généalogie, les successives gestations d’une histoire dont elles sont le résultat. À son tour, ce choix de lecture impose certaines conséquences, dont la plus importante est le primat de l’histoire sociale sur le devenir des choses de l’esprit.

C’est pourquoi Corbin identifia l’historicisme aux formes modernes des théologies laïcisées qu’étaient pour lui les philosophies contemporaines de l’histoire, singulièrement le marxisme, et les formes diverses de la sociologie des religions. Dans la mesure où il préféra l’exégèse symbolique au littéralisme, il préféra l’histoire philosophique à l’historicisme10.

À ces discours, Corbin reprochait de manquer l’objet même qu’ils se proposent d’expliquer. Expliquer une forme de représentation religieuse par la somme des sources auxquelles ont puisé ses auteurs, ou par le milieu social de son émergence, ou par les modes de production matériels de son temps, c’est manquer le temps propre de cette représentation, et, surtout c’est admettre qu’il s’agit d’une représentation du monde, de la société et de l’existence matérielle, représentation illusoire (idéologie), représentation tronquée, ou, en tous les cas, mystificatrice et suspecte.

L’interprétation historiciste suppose ainsi que les manifestations de la vie de l’esprit ne soient pas des manifestations du vrai, mais soient des représentations, des reprises, sur la scène de la pensée, d’une autre scène, qui serait seule à posséder la vérité, qu’elle soit sociale, politique, ou même inconsciente.

Je crois que l’hostilité massive que Corbin ne cessa d’avoir, à l’égard de Freud comme à l’égard de Marx ou de la sociologie des religions – ne parlons pas de la politologie ! -, tient à cela, à l’idée qu’il récuse, et qui veut que les idées soient des représentations, et non des productions, des actes originaires, et qu’il faille en chercher la vérité en un autre lieu, un autre espace que celui qu’elles dessinent et qui exprime l’intention qui est la leur.

En expliquant la forme par autre chose qu’elle-même, par autre chose que le sens immanent à cette forme, on en manque l’essence, le contenu noétique, on la détruit par l’analyse même qu’on lui impose. De là l’injonction qu’il se donna : voir comme celui dont on étudie le mode de perception a pu voir. Tenter de répéter cet acte de perception à la « hauteur d’horizon », disait-il, qui est la sienne.

Ensuite peut venir l’explication par les causes extérieures, que Corbin ne méconnut jamais, mais qu’il tint toujours pour inessentielles, adventices et secondes. Henry Corbin décrit, avec beaucoup de soin et de précision, les formes, les schèmes que les œuvres mettent enjeu.

Ces schèmes sont moins pour lui des constructions intellectuelles abstraites (quoiqu’il accorde la plus grande importance aux concepts et aux problèmes théoriques) que des modes de perception. Cela le rapproche grandement de Husserl, qui fut son vrai maître en phénoménologie, mais aussi de Hegel, ce que l’on remarque trop rarement.

De même que Hegel s’attache moins au contenu de l’entendement qu’aux figures de la raison, aux modes de perception de la conscience, allant jusqu’à leur donner des noms comme à des tableaux ou à des romans, «le règne animal de l’esprit», «la conscience malheureuse», etc., de même Corbin décrit des modes de conscience qui sont aussi des modes d’être.

À la différence de la phénoménologie hégelienne, il ne s’agit pas des modes successifs d’erreur et d’errance par quoi passe la conscience dans sa passion pour et vers la vérité, mais les modes répétés et modulés, à la façon des variations d’une fugue de Bach ou de César Franck, de la perception véridique, authentique du sujet religieux, ce qu’il nomme parfois «la phénoménologie de l’ange de l’humanité ».

Corbin, ce grand organiste, déploie les mondes et les actes de l’archange donateur des formes. Il aura passé sa vie à devenir l’exégète de Gabriel. Il nous donne à voir l’acte à l’état naissant, et non seulement son résultat….

Christian Jambet

Notes :

4 H. Corbin, Avicenne et le récit visionnaire: t. I, Étude sur le cycle des récits avicenniens, Bibliothèque Iranienne 4, Téhéran-Paris, 1954; t. 2, Le récit de Hay y ibn Yaqzan, Texte arabe, version et commentaire en persan attribués à Juzjani, traduction française, notes et gloses (« Bibliothèque iranienne » 5), TéhéranParis, 1954.

5 J. L. Borges,« La sphère de Pascal», dans Enquêtes, traduit de l’espagnol par Paul et Sylvia Bénichou, nouvelle édition, Paris, 1986, p. 15.

6 Marcel Proust, Le temps retrouvé. À la recherche du temps perdu III, « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, 1954, p. 1038.

7 H. Corbin, En islam iranien, Paris, 1971, t. I, p. 163.

8 Ibid. Voir cette idée développée dans Face de Dieu, Face de l’homme. Herméneutique et soufisme, Paris, 1983, p. 164 sq. et index s. v. «hikayat».

9 «Le terme arabo-persan hikayat qui désigne le « récit historique », équivaut d’abord au grec mimêsis, « imitation ». Il désigne une figure de grammaire arabe où l’on reprend un terme dont s’est servi l’interlocuteur en le mettant au cas où il avait dû le mettre lui-même, quitte à commettre soi-même un solécisme (équiv. en latin: Ambos puto esse Qoreischitas ?-Non sunt Qoreischitas!). La conversion du temps qu’opère l’appropriation personnelle des situations qorâniques, ce passage au style direct, comporte ainsi une ontologie de !’Histoire, dont le « solécisme » défie le « temps historique »» (L’homme et son ange, Paris, 1983, p. 28 sq.).

10 Corbin doit beaucoup à Jean Baruzi. Commentant les pages que Baruzi consacre à Liszt, il accède à la plus grande radicalité dans cette formulation saisissante de sa propre perception de ce que doit être une perception philosophique de l’histoire: «lei l’épopée n’est pas seulement hors de l’histoire; elle est antihistoire, « en rébellion contre l’histoire », du moins de ce que la coutume entend en général par histoire» (Face de Dieu, Face de l’homme, op. cit., p. 177).