Dans sa dernière chronique, Arslan Akhtar aborde avec beaucoup d’inspiration et d’éloquence le sens métaphysique de la prière islamique dans un exercice comparé avec les autres traditions religieuses.

Dans toutes les traditions religieuses, la prière est la respiration même de l’âme et la signature universelle du lien entre l’homme et le Principe. Le Qur’an rappelle cette dimension cosmique et omniprésente de l’invocation :

« Nulle créature n’existe qui ne célèbre Sa louange, mais vous ne comprenez pas leur façon de Le glorifier » (17:44).

Et encore : « À chacune des communautés, Nous avons assigné un rite qu’elle doit observer » (22:67), indiquant ainsi que la prière, sous ses formes multiples, est une loi de toute révélation. Le Livre affirme même que la vocation de l’homme est de se tourner vers Dieu debout, assis ou couchés (3:191), montrant que la prière accompagne chaque état de l’existence.

Dans la tradition chrétienne, Paul exprime la même universalité lorsqu’il recommande de « prier sans cesse » (1 Thessaloniciens 5:17) et lorsqu’il enseigne que « l’Esprit intercède pour nous par des gémissements inexprimables » (Romains 8:26).

Cette continuité entre l’oraison humaine et l’influx divin montre que la prière est moins une action qu’un état, moins une production qu’une offrande.

La prière comme tradition universelle

Dans l’hindouisme, la puja, la japa mantrique et la dhyana constituent un triple axe : offrande, invocation et contemplation. La prosternation existe mais demeure facultative ou dévotionnelle ; l’essentiel réside dans l’offrande intérieure et dans la récitation du Nom (nama).

Dans le bouddhisme, la prière prend la forme de la bhavana (développement mental), des prosternations rituelles et de la récitation du Triratna ou du Nembutsu dans le bouddhisme Mahayana. Le geste corporel y est ascétique ou purificatoire, mais non strictement liturgique.

Dans le judaïsme, la tefillah, centrée sur l’‘Amidah, littéralement « la Station debout », et la Shema‘, est essentiellement verbale et verticale. La prière est debout, parfois oscillante (shuckling), parfois assise pour l’étude ; la prosternation, autrefois fréquente, n’est plus centrale, sauf lors de Yom Kippour.

Dans le christianisme, la prière se diversifie :

– la liturgie des Heures, rythmée par les psaumes ;

– l’oraison contemplative ;

– les prosternations de la liturgie orientale ou du monachisme, mais qui restent ponctuelles ;

– la position classique de la prière est debout ou à genoux, mais sans codification universelle et régulière.

Dans les traditions extrême-orientales, la prière est souvent méditative :

– la méditation taoïste, centrée sur la circulation du souffle ;

– les norito shintoïstes, formulaires rituels récités debout ;

– les prosternations existent mais n’ont pas de rôle structural dans le culte quotidien.

La priére islamique et son caractère métaphysique unique

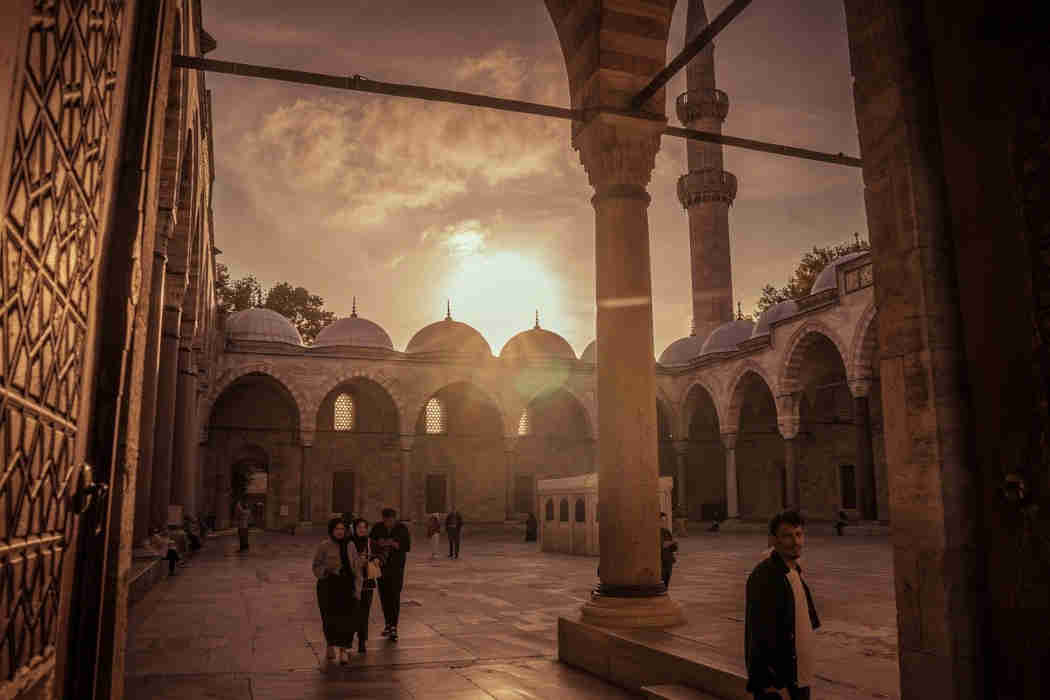

Au sein de ce vaste concert religieux, la prière islamique, la salat, se détache comme une forme intégrale, une géométrie sacrée où l’homme tout entier devient symbole. Elle ne se limite ni au seul verbe ni au seul mental : elle fait entrer le corps, l’âme et l’intellect dans un même axe d’adoration.

Les stations successives de la salat :

qiyam (la station debout),

ruku‘ (l’inclinaison),

sujud (la prosternation),

julus (l’assise)

composent une « écriture gestuelle » où chaque posture est un hiéroglyphe spirituel. Le Qur’an place d’ailleurs la prosternation au sommet des actes cultuels :

« Prosterne-toi et rapproche-toi [d’Allah] » (96:19).

C’est là un trait unique : dans aucune autre religion, la prosternation n’est à la fois obligatoire, régulière, centrale, canonisée et accomplie plusieurs fois par jour dans une chorégraphie doctrinale fixe. Ailleurs, on se prosterne parfois ; ici, on se prosterne par essence.

La prière islamique est ainsi une ascension de l’être : debout comme témoin de l’unité, incliné comme serviteur de la Loi, prosterné comme poussière devant le Seigneur, assis comme être pacifié dans le Souvenir. C’est pourquoi les maîtres spirituels ont pu dire qu’elle est « l’ascension du croyant », mi‘raj al-mu’min, écho terrestre du mi’raj du Prophète ﷺ.

De ce point de vue, la salat constitue une iconographie vivante, une métaphysique en mouvement, une liturgie où le corps devient prière comme le mot devient lumière ; elle est l’acte par lequel l’homme se réaccorde, cinq fois par jour, aux rythmes de la Réalité, de l’aube à la nuit, du naître au mourir, du corps au Ciel.

Certains maîtres ont même discerné une indication métaphysique dans l’étymologie du mot salat lui-même. Les philologues rappellent que la racine sémitique trilittère sad-lam-waw / sad-lam-ya’ implique l’idée de liaison, d’inclination, d’orientation ardente. Elle évoque, disent-ils, le mouvement du cheval dont les reins se plient pour répondre à l’impulsion, ou encore la tension d’un arc qui se courbe vers son but. Sur le plan spirituel, et les traditions sapientiales lisent toujours les mots à la lumière de l’Essence, cela indique que la prière n’est pas simplement un dire ou un geste, mais un élan, une courbure de l’être tout entier vers le Centre divin.

Par extension métaphysique, certains ont vu dans cette racine la marque d’une réalité plus profonde : la réintégration de la créature dans l’Axe principiel. La salat serait alors ce par quoi l’homme « se replie » vers son Origine et s’accorde aux rythmes éternels du Logos. En ce sens, l’étymologie devient comme un miroir où l’on aperçoit la fonction même de la prière : relier, incliner, orienter, unir.

D’autres maîtres, dans la veine symbolique propre à la science des lettres (‘ilm al-huruf), ont discerné dans la gestuelle de la salat une réverbération du nom prophétique “Ahmad” : la station debout, droite comme l’alif, refléterait l’origine principielle ; l’inclinaison évoquerait la forme du ha’, comme un cercle ouvert vers le haut, symbole de la miséricorde descendante ; la prosternation se rapprocherait du mim, lettre enveloppante qui représente la totalité et l’effacement ; l’assise finale, stable et réconciliée, manifesterait enfin la dal, lettre d’achèvement et de direction.

Ainsi, la prière inscrirait dans le corps même du fidèle l’architecture intérieure du Nom prophétique, dont l’Islam affirme qu’il est la forme parfaite de la servitude consacrée.

On retrouve ici une idée chère aux maîtres métaphysiciens : les rites ne sont pas arbitraires, mais des archétypes incarnés, des reflets terrestres des réalités célestes.

La salat, en ce sens, devient une calligraphie vivante du Nom, un « Ahmad » en mouvement, tracé non par le calame mais par le corps humain pacifié et orienté.

Cette puissance métaphysique est précisément ce qui confère à l’orant une dignité incomparable. Car, dans l’instant de la prière, toutes les différences mondaines (richesse ou pauvreté, générosité ou avarice, puissance ou faiblesse) se dissolvent comme des ombres au lever du soleil. Le plus humble comme le plus éminent, le plus pur comme le plus éprouvé, deviennent alors un même être essentiel : un homme en présence de Dieu.

Au moment où il se tient debout, incline son front et se prosterne, l’être humain devient littéralement un microcosme ; il rassemble en lui les règnes du monde, il condense les niveaux de l’existence, il reflète les cieux. L’orant devient un cosmos en acte. Il est comme une totalité hiérarchisée où les forces s’accordent, où le visible et l’invisible s’unissent, où les contraires s’apaisent.

Dans cet état, une paix surnaturelle l’habite ; il est infini sans tumulte, comme un firmament sans nuages. L’âme se déploie tel un univers silencieux, où les étoiles pourraient exploser sans troubler la majesté des constellations. Il devient semblable à ces galaxies que rien n’égare, car leur stabilité provient d’un Centre immuable que les soubresauts périphériques ne peuvent atteindre.

Ainsi, l’orant, dans la pureté de la salat, est un monde pacifié, un espace où le cœur respire selon le rythme de l’Éternel. Sa sérénité ne provient pas de lui-même, mais de l’Orientation qu’il assume ; il se tient face au Seigneur de tout ce qu’il connaît et de tout ce qui restera à jamais voilé à son regard.

Il cherche l’Union, non pas comme on cherche un objet, mais comme on retourne à sa propre origine. C’est pourquoi sa paix est vaste, ses gestes sont limpides, et son silence est plus éloquent que tous les discours : car la prière l’a réaccordé au Centre, et de ce Centre découle la grandeur véritable de l’homme.

Un ciel qui n’a jamais laissé tomber la pluie peut-il encore être appelé ciel ? Il serait une voûte muette, privée de sa miséricorde essentielle, de ce don par lequel il fait vivre la terre et revêt la création de verdure. Sans pluie, le ciel n’est qu’une forme vide, une immensité sans fécondité.

Une terre qui n’a jamais donné naissance à la moindre pousse est-elle vraiment terre ? Elle serait un simple désert minéral, un support sans vocation, un nom sans réalité. La terre n’est terre que lorsqu’elle répond à la caresse du ciel, lorsqu’elle transforme la lumière et l’eau en vie.

De même, un homme qui n’a jamais prié peut-il être pleinement humain ? Car l’homme n’est homme que lorsqu’il s’ouvre à ce qui le dépasse. Sans prière, il demeure comme un horizon stérile, privé de verticalité, enfermé dans son propre poids. La prière est pour lui ce que la pluie est pour le ciel et ce que la germination est pour la terre : l’acte par lequel il accomplit sa nature profonde.

La prière est la pluie de l’âme et la germination du cœur. C’est par elle que l’homme devient ce qu’il est en vérité : un être tendu vers le Haut, un microcosme orienté, un témoin du divin en lui-même. Un homme qui ne prie pas peut vivre, certes, comme une terre sèche peut subsister sans herbe ; mais il ne réalise pas sa vocation, il ne s’ouvre pas à sa propre lumière. Ainsi, comme le ciel n’est ciel que par la pluie, et la terre terre par la vie qu’elle porte, l’homme n’est pleinement homme que par l’adoration, par ce mouvement qui le relie à son Origine et l’accomplit dans sa vérité verticale.

Arslan Akhtar

A lire sur le même sujet :